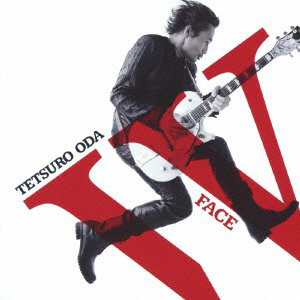

【インタビュー】織田哲郎、ソロ・デビュー30周年記念インタビューPART1

祝・ソロデビュー30周年。織田哲郎を語る時、“日本を代表するヒットメイカー”“ポップスの職人”いう表現は付きものだが、彼がどんな人間なのかはこれまであまり語られてこなかったのではないか? そこでBARKSでは今回2時間以上に及ぶロング・インタビューを行い、まず「織田哲郎30周年インタビューPART1」としてニューアルバムの話を中心に、そして次回は「PART2」として30年間のヒストリーをじっくりと振り返ってもらうことにした。創作の原動力、ヒットを生む秘訣、音楽的ルーツ、現代のポップス・シーンへの思いなど、日本のポップス史に偉大な足跡を残すシンガーソングライターの真の姿を、この機会にぜひ知ってほしい。

■自分が“これをやりたい”ってやっていくと

■こういうふうにパックリ分かれちゃうというのがわかった

──6年ぶりのアルバムは、2枚組で16曲という大作です。

織田哲郎(以下、織田):今回はペースとしては速かったですね。前作の『One Night』が、後悔しないところまで練り上げようというスタンスだったから、尋常じゃなく金も時間もかけたんです。気が済むまでミュージシャンのプレイも差し替えて、すいませんっていう話だけど(笑)。高い金出して呼んだミュージシャンのプレイも、気に入らなかったら差し替えて自分が弾く。それも気に入らないからまた差し替える。またそれを差し替える。それを延々とすべてのことについてやり倒して、“これなら悔いが残らない”というところまでやったアルバムだったから。ただそこまで練ったものって、角がなくなったつるつるの球みたいなもので。

──完成品ですよね。一分の隙もなく。

織田:その滑らかな肌触りが気持ちいい、ということでもあるんだけど。オレ自身が、作り手としてはそれで満足したんだけども、リスナーとしては、練りこんだ完成度の高いものはあんまり好きなタイプじゃないのよ。スティーリー・ダンとか、いいと思ったことがまったくないから(笑)。もっと弾き語り一発で、ノイズが入ってるようなものが好きだった。たとえばロッド・スチュワートで一番好きなのは『Every Picture Tells A Story』で、あれなんか1曲目で、確実に入り方を間違えた演奏がそのまま入ってるんだよ! ニール・ヤングは『HARVEST』が一番好きなんだけど、あれもハーモニカを吹く前にゴソゴソってノイズが入ってる。でもね、音楽って自分で作っていて思うのは、頭の中にあるイメージより素敵なものができることはないんですよ。絶対ない。だけどせめてそれに近づけたいということとして、初期衝動を強く伝えることが一番それに近いところがある。

──はい。なるほど。

織田:練り上げて作ったものって、それと形は似てるんだけど何かが違う。そう言うと『One Night』を否定してるみたいで嫌なんだけど、とにかく今回のアルバムは初期衝動にいかに忠実に作るかをテーマにしたから。ギターとか歌とか、大体全部仮ギターと仮歌がそのままイキになっちゃってる。やり直しても勝てないんだもん。

──道理で、非常にワイルドでエモーショナルで、勢いのあるサウンドだと思いました。

織田:ある意味、自分の中で自信があるからできたんでしょうね。そうやって勢いだけでポコポコ作ってもいいもの作っちゃうもんねオレ、って。それは前だったら自信なかったんじゃないかな。それは『One Night』で徹底的にやってみたことと、最近アニメの劇伴(サウンドトラック)とかをやってることと、いろんなことを含めて“今だったらできる”という自信があったからできた部分があったんだろうな。

──ざっくり言うと、DISC1「Red」がロックンロール・サイドで、DISC2「Blue」がメロウなミディアムやバラード・サイド。このコンセプトは最初から?

織田:最初は1枚の予定だったんです。それが作ってる間に…今回はコンセプトを考えないというところから始めたから、“こういう曲を作りたい”という衝動のままにどんどん作っていって、“これが同じアルバムに入ってるのはどうなんだろう? じゃあ分けちゃおう”という成り行きです。ある意味、自分が“これをやりたい”ってやっていくと、こういうふうにパックリ分かれちゃうんだねというのがよくわかった。

──これぞまさに『W FACE』。ここから詳しく掘り下げていきますけど、「Red」の頭から3曲は強烈ですね。痛快なロックンロールで、ギターがドライヴしまくってる。

織田:まぁたぶん「馬鹿なんです」なんていうのは、曲はもしかしたら相川(七瀬)のアルバムで作ったような感じかもしれないけど、この歌詞をOKにすることはなかっただろうね、前だったら(笑)。でもほら、今回は初期衝動OKだから。できちゃったから、そのまま出しちゃう。

──この「Red」サイドの歌詞はほとんど、織田さんの自伝みたいなものですよね。「今こういうふうに生きててこう思ってるんだけど」というものがそのまま出ていて。

織田:そうそう。それは「Blue」もそうで、今回はそういうところが一段と強いですよ。普段だったらもうちょっと言葉を滑らかに推敲していくんだけど、してないから。“今のオレはこんなです”というのがすごく出てるんじゃないかな。

──このへんの曲を聴くと、やっぱり織田さんのルーツは70年代前半あたりのハードロックとか、土くさい感じのアメリカンロックとかなのかなと思うんですけどね。「FIRE OF LIFE」のサックスとオルガンの絡みとかも、いい意味で昔っぽいというか。

織田:まぁロックンロールですよ。最近絶滅危惧種なロックンロールです(笑)。ロックと言えば今はギター中心だけど、ロックンロールにはサックスと鍵盤は付きものだしね。

──実際どういうアーティストに影響を受けたんですか? とりあえず、ビートルズよりはストーンズな人だろうなとは思ったんですけど。

織田:うん、まぁ入り込んで聴いたということで言えば、ストーンズが好きで好きでしょうがない時期はあった。高校の時とか、フィルム・コンサートによく行ったな。ビートルズは素晴らしいと思うけど、入り込んだことは正直ない。さっきも吉田照美さんのラジオ番組に出て、オレは中島みゆきのファンなんだけど、“ほかにファンと呼べる人はいるか?”と聞かれて、ファンと言えるのは中島みゆきとキース・リチャーズだけだなと思ったの。キースはずっとファンだね。

──「R&R is my friend」のギターリフは、完全にキースのリフでしょう。

織田:まぁキースもあるけど、あれは何だろうな? あのリフはキースにしては器用なんだよ(笑)。ちょっとツェッペリンぽいかもね。とにかく70年代の、ブルースから始まったハードロック・バンドが基調なことは確かです。

──あと、「背中には今もブルースが張りついたまま」。これ、第二期ジェフ・ベック・グループの感じに似てるなと。

織田:そうっすか? ジェフ・ベックはもっとオシャレだよ(笑)。いや、そう言ってもらえるのはうれしいけど、ジェフ・ベックはもっと全然ギターがうまいし。

──まぁそれはそうなんですけども(笑)。

織田:というか、もっと音楽的に器用な人たちなの、ジェフ・ベック・グループって。こんなシンプルな曲はやらないです。これはもっと馬鹿ですよ(笑)。まぁでも、今回は何かと70年代エッセンス丸出しだよね。

──いやー、好きな人はたまらないと思いますよ。それこそJ.J.ケイルのカヴァー「After Midnight」なんてモロですし。この曲はエリック・クラプトンのカヴァーで聴いてたんですか?

織田:うん、最初にこの曲を聴いたのはクラプトンだけど、J.J.ケイルのほうがイメージは強いかな。クラプトンはクラプトンで好きなんだけど、あの人って根本的にドロドロできない人だから。すごく品が良くて、そこが良さでもあるんだけど。基本的になんで今回カヴァーが2曲(もう1曲はキャロル・キング作品「You’ve Got A Friend」)入ってるかというと、「ロック盤」「メロディアス盤」の2枚として、自分の元にあるのはこれだよということなんです。「After Midnight」に関しては、ロックというものを自分が何に関して感じたかというと、ハイトーンのシャウトがうるさいようなものよりも、もっと妖しげでうさんくさいもの、子供が見ちゃいけない世界が垣間見えるみたいな、そういうニュアンスのものにロックを感じていたから。そのイメージを伝えたいと思った。

──J.J.ケイルはこの間亡くなったばかりなので、追悼の意味も含めて?

織田:いや、作ってた時はまだ生きてたから。結果的に追悼になっちゃって、“えー!?”って。呼ばれちゃったのかな。でもこれ、カッコいいでしょ? すっげぇ自信ありますよ。世界中のこの曲のカヴァーの中で、一番カッコいい自信がある。

──そして何と言っても今作の最大のポイントは、中島みゆきさんが作詞で参加した「Winter Song」。これはどういう経緯で実現したんですか。

織田:オレはみゆきさんに関しては単なるファンなの。だから一緒に何かやるなんて考えたこともなかったんだけど、B.B.クイーンズのヴォーカルの坪倉唯子が、みゆきさんのコーラスをずーっとやってるんですよ。唯子は飲み友達だから、飲んでた時に、オレがいかに中島みゆきが好きかということを語ったらしいんだな。そこであいつが“じゃあみゆきさんに詞を書いてもらえば?”と言って、そこで初めて“そんな手があるのか”と思って、でもそこから2年以上は経ってるんじゃないかな。そうは言っても、どんな曲を作ればいいんだろう?と考えると、難しいじゃない? オレが中島みゆきっぽい曲を作っても意味がないし、そうこうしている間に時間が過ぎていって。でも今回のアルバムは“深く考えないこと”がテーマだから、何も考えずに頼んでみちゃおうと。何曲か聴いてもらって、“もしイメージが湧いたら書いてください。湧かなかったらいいです”ということでお願いして、みゆきさんが選んだのが「Winter Song」だった。

──これは意外でした。みゆきさんの作る曲のタイプにはあてはまらない、アップテンポのポップ・チューンだったので。

織田:オレも意外だった。“これですか?”って。しかも、オレなら絶対そこには入れないなという言葉が随所にあって、いやー面白い!と思った。中島みゆきの世界でもありつつ、オレの世界もイメージして考えてくれたと思うし、本当に面白いと思ったな。オレだったらあそこで“まいるぜ”という言葉は絶対に思いつかないから。まぁでも、うれしいよね。オレがファンだと言えるのは中島みゆきとキース・リチャーズだけだから、次はアルバムでキースに一音だけでも弾いてもらえれば、すべての夢がかなったということかな(笑)。