【インタビュー】森友嵐士、医療従事者へ贈る「ひとりひとりのありがとうを集めるプラットフォーム」

■身体にいいことばかりやってきたけど

■俺、そんな正しいいい人じゃなかったって

──まさに経験から得たアドバイスですね。

森友嵐士:そういうことは話していけたらいいな。東日本大震災の時にも「歌も聴きたいけど歌より話が聞きたい」って言われて何度か東北へ行ったんです。「何を?」って言ったら「森友さんは歌を失ったわけでしょ? 一番大切にしていたものが一瞬にしてなくなっちゃったわけでしょ?」「そうだよ」「そこからどうやってここまできたんですか?」って。「僕らも大事なものが一瞬にしてなくなりました。道筋として頑張れるヒントがあるんじゃないか」って。

──その気持ち、わかります。

森友嵐士:歌詞というのはとても漠然としているもので、漠然としているから幅があって、より多くの人の心に重なり合う部分を感じられたりする。一方で「俺はこうだったんだ」ってきっちりとディテールまで届けることで相手に伝えたいこともあるわけで、それは文章的な言葉です。だからそれが必要だと思うときは、話せばいいと思う。今の僕にとって、音楽もひとつのツールになってきました。以前は音楽がすべてで、音楽を通してすべてを届けていたけれど、いろんなことを経験したことで、いまでは形なんかどうでもいいなと思えるようになった。

|

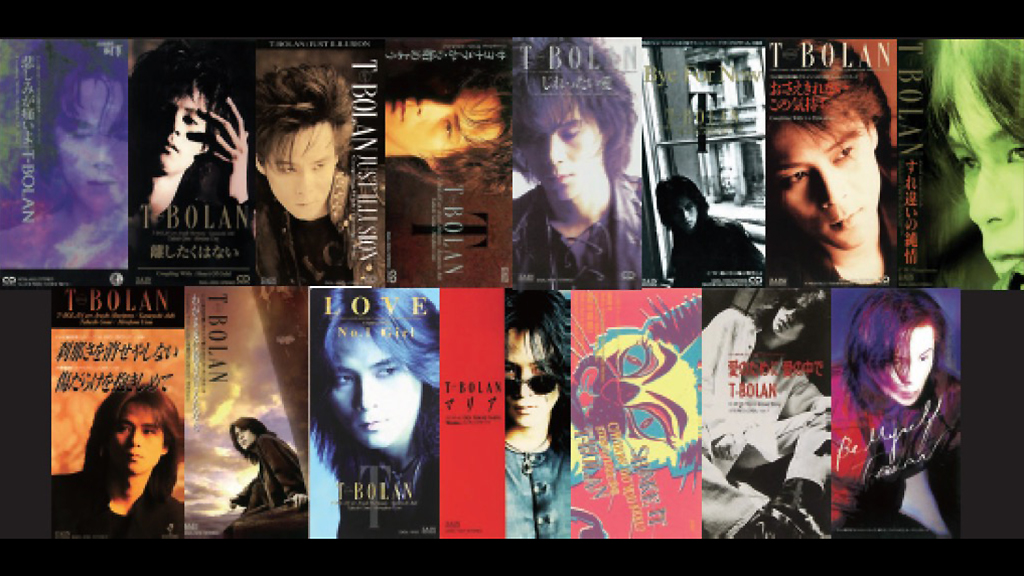

| ▲森友嵐士 (T-BOLAN) |

──届けることが大事なんですね。

森友嵐士:そう。届けるものによって届け方がいろいろあるだけ。より具体的なときは歌うよりも話したほうがいい。でも音楽で届けたほうがいいときは音楽のほうがいい。

──声を失った経験というのは、いろんな気付きの元になったのは間違いなさそうですね。

森友嵐士:望んだものじゃないけど、やってきたものは仕方がない。それを経験したことで出会えただろうものもたくさんあって、例えば歌がずっと歌えていたら比叡山との出会いはなかっただろうしね。

──どういうきっかけだったんですか?

森友嵐士:ライブで話していた「歌えなかった10年間で感じたこと」が天台宗の総長に届いて、僕の人生を聞きたいってオファーがあったんだよね。そこから比叡山のイメージソングを作って欲しいっていう依頼から、親善大使になる話を受けた。これってすごいことだと思うんですよね。僕は寺とか宗教に詳しいわけでもないし人一倍の思いがあるわけでもないけど、縁があって1200年の歴史の中で比叡山の親善大使になったのは僕だけなんだそうです。

──天台宗は、森友嵐士に何を求めたのでしょうか。

森友嵐士:比叡山というのは修行の寺なんです。多くの開祖した僧侶たちが比叡山で修行して新しい宗派を立ち上げている。例えば、曹洞宗の道元は比叡山でも修行して永平寺を建てている。比叡山の中でも大変な修行がいくつかあるんですけど、修行のひとつのサイクルが12年なんです。これを十二年籠山行というらしいんですけども、比叡山の中から12年間出られないんですよ。それで籠山というんですね。総長に「我々は自分の悟りを開くために12年間修行に入ります。あなたは自分の中に14年間の修行があった」って言われて「何ですか、それ?」って言ったら、僕が富士の山の中でずっと行なっていたリハビリの行為は、まさしく僧侶たちの修行と同じようなものだって言うんです。

──なるほど。

森友嵐士:「あなたが体験したことは、我々が感じていることと同じ。それを歌にしてほしい」って。それをイメージソングとして比叡山で使わせてほしいって。

|

|

| ▲『⽐叡⼭延暦寺分灯式』歌唱奉納 画像全3点 |

──そうか、ひとりで悟りを開いていたのか。

森友嵐士:僕はそんなこと思ってないですよ。毎日毎日スタジオに入ってできないことに向き合うから、気が触れたような状況に陥っていくわけです。向き合う時間も限界があって、はけ口がないから物に当たったり、自分の苛立ちを外側に発散したりすることが多くなっちゃう。壁に穴が空いていたり、ラジカセがぶっ壊れてCDが割れてたり、悔しさの中でどうしようもできない。そんな中で限界を超えて、ドアを開けて外に出て森の中に身を置くと、野鳥がいて緑があって、風が心地よくて光が降り注いで、当たり前の森の景色なんだけど、自然となんかこう……苛立ちとか悔しさとかが癒やされていくんですよね。気がつくと冷静な自分に戻っていて、自然の中ではいろんな発見もありますし「ああ、こういうことなのか」って感じることがいっぱいあった。比叡山の言葉で言うと「森友さん、それは山川草木皆仏ってことなんですよ」って言われてね。僕はそういう言葉を知らないから自分の経験を自分の言葉で話すけど、僧侶の方々は自分の学んできた言葉で話をされる。言ってることは同じなんだけど使ってる言葉が全然違う面白さはすごくあるよね。

──そういった経験が、曲作りにも影響を与えていますか?

森友嵐士:いいとか悪いとかじゃなくて、復活してソロで出した最初のアルバムは感謝の気持ちばっかり。それまでT-BOLANでは、ひとりの心の中に陰もあれば陽もあり、善もあれば悪もあっていろんな心模様が織り混ざったものを曲として形にしていたけど、復活した最初は、もう綺麗な曲ばっかり。真面目で不良が全然なくて感謝しかない。だから、もしかしたらエンターテイメントの作品力としてはつまんないものかもしれないなって思ったりもする。でもあのときの自分にはあれしか書けなかったな。だから自分の心の状態が作品にすごく影響するよ。

──そういう作品には、理屈では測れないパワーが宿っている気もします。

森友嵐士:振り返った時に思うことだよね。その時は精一杯だし、自分の全部を見て音楽を作っていっているから、その作品の色が偏っているとかは気付けない。自分としてはT-BOLANの頃と同じ感覚で作っているんですから(笑)。

──2020年、今はどんな状態ですか?

森友嵐士:どこも悪くないですから、元気いっぱいです。1990年代のあの頃と変わらなくて、経験が山のように増えたってだけですよ。

──素敵です。

森友嵐士:だから陰も陽も作れるし、陽の部分も出せるし両方楽しめる。変な話ね、声が出なくなってから身体に悪いことは全部排除してきたので、タバコもすぐ辞めて、食べ物もオーガニックだとか、水ひとつにしても身体にいいものだけを選んで、身体に悪いというものは全部排除していたんです。精神も肉体も含めてクリーンな自分を選択して生きてたんですね。で、3年くらい前、お袋が亡くなった次の日に思い出を振り返りながら、バーで飲んでいたら、隣の人がタバコを吸ってたんです。あまり深く考えずにふと吸ってみようと思って「一本いいですか?」って、もらって吸ってみたんですよ。20数年ぶりにタバコに火をつけた。くら〜ってするんだけど煙が立ち上がって「こんな感じだったな、俺って」って思ったの。「煙の中に埋もれて灰皿の上にタバコのカスが山になった横で歌詞を書いてたな」って。くわえタバコで曲を作ってた……それが俺だったなって感じたことで、タバコ1本でリアルな自分がいっぱい蘇ってきた。今まで身体にいいことばっかりやってきたけど、俺そんな正しいばかりのいい人じゃなかったじゃんって(笑)。タバコは世の中ですごく悪者になっちゃっているけど、でも俺の中では友達みたいなすごくいい部分もあったから、仲良しはもう一回戻そうかみたいな気持ちで、タバコ吸おうみたいな。

──いかにタバコを辞めたかという話はよく聞きますが、いかに吸い始めたかというエピソードはレアですね(笑)。

森友嵐士:自分らしいというか「こんな感じだよな、いいじゃん」みたいな。「身体に悪いから辞めたほうがいいよなんて、そんなヤツじゃないじゃん、何言ってんの? 森友」みたいな、もうひとりの自分がそういうことを言うわけですよ。「歌が歌えなくなって弱くなってるからそんなこと言ってんだよ。そろそろ目を覚ませば? タバコ吸ってソファに寝てもいいじゃん」って。あの頃は寝る間も惜しんで自分のやりたいことをやっていて、いつもスタジオで音作りしてライブやって、家に帰ってもベッドに辿り着けずに廊下で寝てることとかもあるわけ。そういう自分がお前好きだったじゃんみたいな。