【インタビュー】Petit Brabancon、高松浩史が語るアルバム『Fetish』「このバンドでしかできないこと」

■“これから”っていう部分が

■このバンドの本質なのかもしれない

──前回お話をお聞きした時は、曲もまだ全部出揃ってなかったし、ライヴをやる前だったので、Petit Brabanconがどういうバンドなのか、まだはっきり見えていなかった段階だったと思うんですよ。

高松:はい、そうですね。

──今回は、時間は短かったけど2回ライヴをやって、フルアルバムもレコーディングして。そういう過程を踏んで、Petit Brabanconがどういうバンドなのか、何か把握できたことってありますか?

高松:うーん。正直、自分でもまだ把握しきれてない部分が多いですね。やっぱり1回ツアーを廻ってみてわかってくるのかなぁ。ワンマンという形でお客さんと対面したことがまだないので。

──音楽性の部分に関しては、ある程度見えてきた手応えはありますか?

高松:もうちょっと幅広く、いろんなことをできそうだなっていう印象はあります。今回はわかりやすく“これがPetit Brabanconです”みたいな名刺代わりの感じなのかな、という。これからどうなるか楽しみですね。その“これから”っていう部分がこのバンドの本質だったりするのかもしれない。だから、まだちょっと読めないなと思うことはあります。

──そんな中で高松さんが出した曲は、どういう曲なんですか?

高松:割とヘヴィな曲が多かったので、もうちょっとこう綺麗目というか。そういう曲があるとどうかなぁって。ただメロディとかもしっかり固められなかった部分もあるので。

──なるほど。ライヴのことをちょっとお聞きしたいんですけど。昨年末の武道館イベントと年明けのクラブチッタのシューティングライヴ。そこら辺の感想はいかがでしたか?

高松:そうですねえ。武道館はあっという間に終わってしまったので、浸る暇もないというか。僕、武道館は初めてだったんですよ。ああいう大きなキャパシティのライヴ会場って初めてだったので。すごく勉強になりました。大きいところでやるってこういう感じなんだという経験ができてよかったです。

──クラブチッタのほうはビデオのシューティングライヴで、カメラとか撮影機材が周りを囲んでいるような状況でしたね。

高松:個人的には、ライヴをやったというよりかは、撮影をしながら演奏したという感じで。ライヴやりましたという印象ではないというか。なのでツアーに出てワンマンのフルライヴをやらないと。

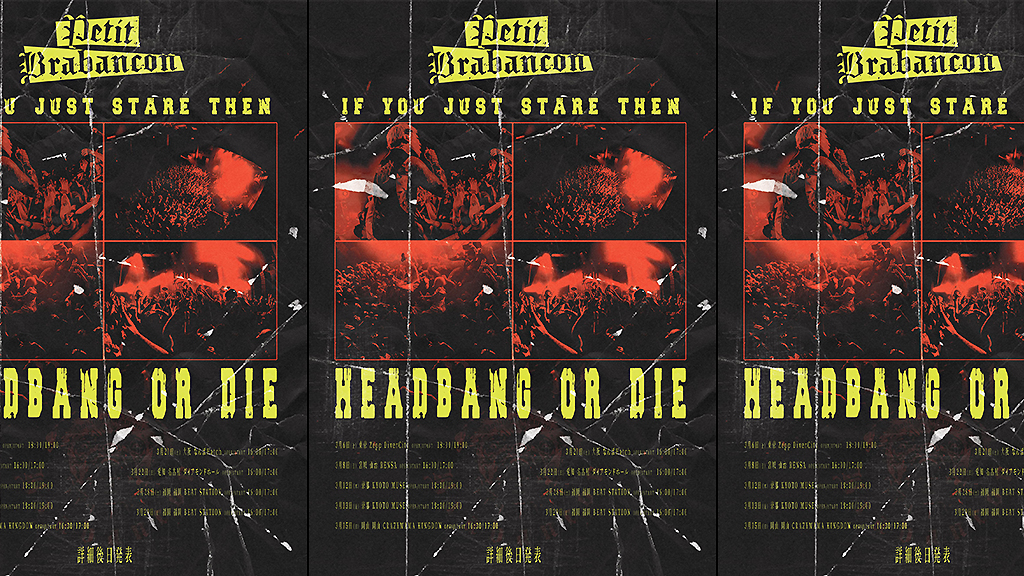

▲<DANGER CRUE 40th Anniversary JACK IN THE BOX 2021 supported by MAVERICK DC GROUP>2021年12月27日@東京・日本武道館

▲<Petit Brabancon 1st Premium Shooting Live 2022「渇き」>2022年1月14日@川崎・CLUB CITTA’

──ツアー<Petit Brabancon Tour 2022「Resonance of the corpse」>に向けての抱負は。

高:いやーもう、ちゃんとこうワンマンでお客さんを目の前にして演奏する……しかも長い時間、というのが初めてなので。自分では全く想像できないところが大きくて。なので、すごく楽しみではありますけど、ちゃんとしっかりやらないとなぁという。頑張りたいなという感じですね。

──改めて今の段階で、京さんのヴォーカルに関して気づいたこととか思ったこととか、ありますか?

高:前回のインタビューでも言いましたけど、やっぱりそのパワーというか、エネルギーというか、存在感がすごく大きい人だなっていうのは、回を重ねるごとに改めて実感してますね。

──特に今回のアルバムでは後半の曲とか。本当にもう、ワンフレーズごとに声や歌い方を変えているじゃないですか。

高松:そうなんですよ。本当にすごいですよね。yukihiroさんの曲とかもそうなんですけど、綺麗に歌う曲もすごく綺麗だなという。いろんな魅力があるすごいヴォーカリストだなっていうのは強く感じます。

──京さんの歌は楽器のダビングがされる前から仮歌じゃなく本チャンのものがすでに入ってるケースも結構あるらしいですね。彼の声を活かしたい、みたいなことは考えたんですか?

高松:ベースの話で言えば、アレンジの段階で歌のリズムに乗ってみようかなとか、そういうアレンジの仕方はしましたね。例えばギターに合わせるとか、ドラムのリズムに合わせるとか、その一環でヴォーカルに合わせてみよう、みたいな。THE NOVEMBERSの場合、ヴォーカルのメロディが最後につくことが多いので、歌メロを意識してアレンジすることがあまりないんですよ。

──でもたぶん、ほとんどのバンドがそうなんじゃないですかね。ヴォーカルが最初に入っていて、ドラムとベースを後から入れるなんてあまり聞いたことないですよ。

高松:それはそうですね(笑)。

──でも、それがPetit Brabanconの面白いところかなという気がしました。

高松:そうですね。確かに。あんまりないかもしれないですね。

▲『Fetish』通常盤

──ミヤさんとantzさん、ギタリストの二人に関してはどのような印象を?

高松:あの、二人とも音が大きくて。音圧もすごいので。やっぱり演奏していて気持ちいいなぁって。ギターすげーなぁって思いますけどね。

──それはやっぱり一緒に音を出してみて初めて気づくこと。

高松:そうですね、それはまさに。ライヴをやってみて、レコーディングの音源を聴いてみて、気づきましたね。その中で負けずに自分の存在感を出さなきゃならない。自分なりには工夫したりはしてるんですけど。まだちょっと模索してる感じ。“これだ!”というものの確立はまだできていないです。