【D.W.ニコルズ・健太の『だからオリ盤が好き!』】第34回「PAUL SIMON その2 / Graceland ~’80年代のアナログ盤~」

D.W.ニコルズの鈴木健太です。

今度もまた前回から長く期間があいてしまいました。

年末年始は、レコード買いの時期。いろんなレコード店で、年末セールや初売りセールが催されました。レコードに興味があるけれどなかなか一歩が踏み出せないという人にとって、レコードの世界へ足を踏み入れるいい機会だったと思います。そして普段はオリジナル盤にこだわっていないという人も、大好きなあのアルバムのオリジナル盤を安く手に入れるチャンスでした。年末&初売りセールほどではないにせよ、一年のうち何度か季節ごとにセールは行なわれます。うまくタイミングを合わせて、オリジナル盤の世界へ足を踏み入れてはいかがでしょうか。

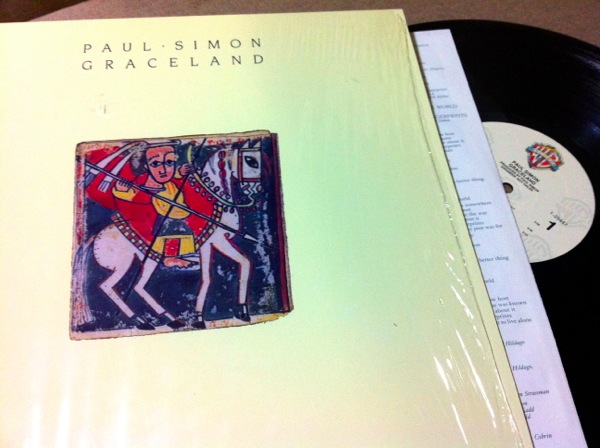

さてさて、第34回となる「だからオリ盤が好き」では、前回に続いて今回もPaul Simonの話を続けたいと思います。今回取り上げるのは、1986年発表の『Graceland』。

1986年というと、僕は7歳。小学校に入学した年であり、当時大流行していたファミコンでは、スポーツゲーム不朽の名作、「ファミリースタジアム(ファミスタ)」が発売された年でした。そのことには今思い返してみて初めて気付きましたが、『Graceland』が我が家にやって来た頃のことは比較的はっきりと覚えています。それだけ僕にとっても衝撃的だったのかもしれません。

当時、すでにサイモンやS&Gの音楽は刷り込みのように染み付いていましたが、そのサイモンの新しいアルバムだと言って、父がよく『Graceland』をかけていたことや、そのジャケットがそれまでに観たことのないような不思議なデザインだったこと、『ベストヒットUSA』(深夜に放送していたものを父がビデオに録画していて、それを土日の昼間に一緒に観ていた)で「You Can Call Me Al」のMVを観たことなどをよく覚えています。

アルバムのイントロダクションとなる「The Boy In The Bubble」のアコーディオン、「You Can Call Me Al」のホーンセクション、「Graceland」のリフレイン、そしてアルバム全体のリズム。何もかもが斬新に感じた記憶が強く残っています。そしてそれと同時に、斬新に感じたにもかかわらず、すっと耳に馴染んだというか、自分があっという間に受け入れてしまった、つまり気に入ってしまったのも確かなことでした。

S&G時代、フォーク・デュオからフォーク・ロックの代名詞のような存在になり、「明日に架ける橋」では一級品のポピュラーミュージックを作り上げ、ソロになってからはさらに様々な音楽の要素を取り入れてボーダーレスなアメリカン・ポップミュージックを作り上げていくサイモン。

そしてこの『Graceland』で大胆に取り入れたのは、南アフリカの音楽でした。

メロディや洗練された音楽センス、そして歌詞などが高い評価を受けているサイモンですが、彼を語る上で欠かせないもの、それは「リズム」だと僕は思ってます。

S&G時代を含め、彼の創ってきた音楽には常に歯切れの良い様々なリズムが随所に散りばめられています。S&G時代にはフォーク色の強い楽曲やアレンジが並びますが、その中でも、例えば「Kathy’s Song(キャシーの歌)」や「Leaves That Are Green(木の葉は緑)」、「The 59th Street Bridge Song (Feelin’ Groovy)(59番外橋の歌)」のような曲ではとてもリズミカルなフィンガーピッキングが印象的ですし、「Angie」のリズムを絡めたギター1本での聴かせ方は、既にジャンルなどでは括れないものがあります。そして「Mrs. Robinson」で曲をリードするキレのある独特なコードカッティングは、彼のリズム・ギターの真骨頂とも言えるものです。

そして、ギターやアレンジだけでなく、曲の最も肝心な部分である歌においても、多くの曲で印象的なリズムフレーズの歌い回しを聴くことができます。

また、S&G最後のアルバムとなった『Bridge Over Troubled Water (明日に架ける橋)』収録の「Cecilia (いとしのセシリア)」では面白いリズム・ループが使われているのも印象的です。

そういったことからも、やはりサイモンはリズムに強い興味とこだわりを持っていたように思うのです。

そしてそう考えてみると、ソロ作でレゲエやスカのリズムを取り入れたことや、この『Graceland』でアフリカン・ミュージックを大胆に取り入れるに至ったのも自然な流れだったと言えるのではないでしょうか。

さて、『Graceland』の話に戻しましょう。

アフリカン・ミュージックを大胆に取り入れた、と述べましたが、それではワールドミュージック然としたものになっているかと言うと、ソロ1st『Paul Simon』などと同様、全くそうではないと僕は思っています。

僕がサイモンの音楽について考えるときいつも感じるのは、彼は決して「あっち側」に行ってしまわないということ。自分が「あっち側」に行くのではなく、「こっち側」に持ってきて音楽を創っている、そう感じるのです。

これは個人的な解釈ですが、例えば、この連載にも登場しているRy Cooder(ライ・クーダー)もワールドミュージックを大胆に取り入れた音楽を創っていますが、彼の場合は「あっち側」に飛び込んで音楽を創っているイメージがあります。しかし、サイモンの場合はそうではなく、あくまでも「こっち側」で音楽を創っているように感じるのです。もちろん、どちらが良いという話ではありません。

僕にとって、『Graceland』はとてもポップな作品です。

南アフリカのコーラスグループ、Ladysmith Black Mambazo(レディスミス・ブラック・マンバーゾ)との共演、南アフリカのミュージシャンの起用と様々な打楽器の使用、ズール語でのアカペラ、躍動的なリズム……。

分析してみると、ワールドミュージックの雰囲気満載の作品なのですが、僕はそれでも、サイモン全作品の中でも最もポップな作品だと思っています。それには「You Can Call Me Al」や「Graceland」という曲の存在が大きいことは間違いないでしょう。そしてそれに加え、アルバム全編における躍動的なリズムが作品全体を陽気に聴かせてくれている、という作用によるところもあると思います。

しかし前にも述べたように、この作品も僕には刷り込みのように染み付いているので、客観的に論ずるのには到底無理があります。ですから実を言うと、その「ワールドミュージック感」がどれほどなのかわからない、というのが正直なところなのです。

果たして初めてこの『Graceland』を聴いた人がどう感じるのか。僕が述べているように、「アフリカン・ミュージックを取り入れたポップな作品」として聴き易いものなのか。それとも、異国情緒に溢れていて入り込みにくいものなのか。

アメリカではグラミー賞を見事受賞した作品ですが、アメリカと日本では音楽的下地が全く違います。当時の記事やレビューでは、賛否両論あるものの基本的に高い評価を受けていたようですが、評論家ではなく、サイモンのファンや一般の音楽ファンにどう受け止められたのか、そして、今の音楽ファンが聴いたらどう感じるのか、というのが知りたいところです。

あいにく僕の周りには、友達・ミュージシャンを含めて、Paul Simonが好きだという人が非常に少ないので、なかなかそんな話を議論することができないのが残念でなりません。ただ一つ言えるのは、僕の父はすぐ気に入ったようだということと、当時7歳だった僕もすんなり受け入れ、おおいに気に入ったということ。そして今でも僕の大のお気に入りの一枚であり続けているということです。