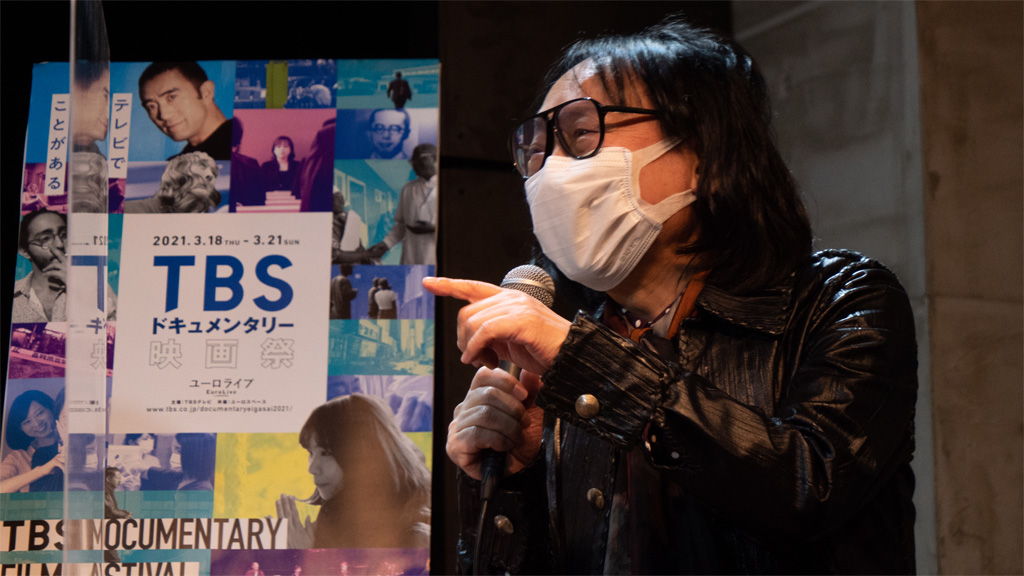

【対談】伊藤政則 vs BARKS編集長 烏丸哲也「伊藤政則の作り方」最終回

2013年と2014年にわたって出版された音楽評論家・伊藤政則の書き下ろし単行本「目撃証言 ヘヴィメタルの肖像」「目撃証言2 ヘヴィメタル:魂の旅路」の2冊が大きな反響を呼びロングセラーを続けている。40年に及ぶ音楽評論生活の中で出会った、ビッグネームのハードロック/ヘヴィメタルのバンドたちを取り上げた生々しい証言集であるこの本の面白さは、アーティストとのレアな交流エピソードはもちろん、著者の持つ鋼鉄のロック魂と真の音楽ファンとして決してブレない視点の確かさにあることは、一読すればすぐにわかるだろう。

この本が書かれた背景をさらに深く探り、「伊藤政則とは一体誰か?」を解き明かすべく、BARKSではこのタフでエネルギッシュな音楽評論家を招き、BARKS編集長・烏丸哲也との対談を敢行した。

今回が遂に最終回。4回にわたってお届けしてきた「伊藤政則の作り方」、老いも若きもロックファンもそうでない方も、人生をロックに賭けた男の確信に満ちたスピード感あふれる言葉の心地よさを存分に感じ取ってもらいたい。

第4回 未来への提言~ロック魂を受け継ぐ者へのメッセージ

──現在の音楽シーンですが、パッケージがデジタルになり、音楽自体も売れないという危機的状況にあります。今の音楽事情と音楽業界をどう見ていますか?

伊藤政則:CDが売れなくなっていることについては業界も危機感を持ってるんだろうけど、難しいのはね、何があってもこの作品を買わなきゃいけないと思わせるような作品がないということも事実なんじゃないかな。

──アーティスト側の問題でもある、と?

伊藤政則:そうです。このアルバムは絶対持ってなきゃまずいねというものが、少なくともニューアルバムの中にはないということがまず第一。それとデジタルの時代になって、今の中高生を中心に音楽の聴き方が変わっているのも事実だよね。そうなったら二極化、三極化に向かって行くしかないわけで、バンドによってはもうアルバムを出さなくていいと言っている人たちもいる。ジョー・ペリーがそう言ったとか、バックチェリーも今後はEPしか出さないんじゃないかとか、つまりそれはコンサートに軸足を置いて、ツアーのためのアテンションとして1曲だけデジタル配信されるというようなこと。クラシック・ロックは、レコードを買うことをいとわなかった世代が、大人になって金銭的に余裕ができて、やっぱりあれは手元に置いておきたいと思ってCDを買うと。世界的な傾向として、そういう世代に向けてのボックス仕様や、ピンク・フロイドやツェッペリンも最近出ましたけど、ああいう付加価値をつけた商品作りは、明らかに今のティーンエイジャーではなく、LPレコードを買って来た世代に向けてるわけだからね。完全に二極化して、世代別に商品が分類されて、どちらに消費が向かうのか?をメーカーが考えざるをえなくなってきてると思うんだよね。本当は一緒じゃなきゃいけないと思うんだけどさ。そういう事情が出てきていることは、僕なんかにもよく見えてるんだけど、じゃあどうしたらいいのか?というと、まったくわからない。なぜなら、今のデジタルで音楽事情が変わってどうのこうのというのは、誰も経験したことがないから。ということは、誰も未来の予測がつかない。LPや7インチを聴いてきた世代が今後どうなっていくかは予想がつく。だけど、デジタルの未来は誰にも予想がつかない。これが非常に面白いところなんじゃないかな。

──「このアルバムは絶対持ってなきゃまずい」というセリフ、確かに最近聞かなくなりました。「これは絶対買っとかなきゃいけないね」って、僕らはよく口にしていたけど、最近は言っていないかも。

伊藤政則:それだけの作品がないからじゃないかな。あれば、そういう話になるだろうからね。クラシック・ロックというジャンルの中には、まだ聴いてないアルバムがいっぱいあるだろうけど、ニューアルバムの中に、というのがポイントで。ニューアルバムの中で、あるいは1年前に出たアルバムで、「出てたんだ? うわー、欲しかったんだよ」と思うようなものなんて、ないよ。だから話がはずまないんじゃない? 音楽の話ははずまないもん。はずむのは奥の細道の、細かいジャンルのところが好きな奴が二人いると、話ははずむんだよ。だけど全体像のロックということでははずまないよ、今の世代は。そんな聴き方してないから。特定ジャンルのネタで盛り上がることはあっても、それは今のインターネットのソーシャルメディアでも、全体像を話し合うというよりもひとつのモノについて話し合うことが多いので、そこは盛り上がるけど、ロック全般だと何をしゃべっていいかわからない。俺らはロック全般でしゃべれることはいっぱいあるけど、そういう意味ではちょっと不幸かなと。

──ロック全般を俯瞰しながら、時代と共に育ってきた経験を持つ世代ですね。

伊藤政則:そういうこと。今のティーンエイジャーは、本来ならお父さんお母さん、おじいさんおばあさんと、そういうネタを共有して夕食の時に話すとか、可能性はあるんだろうけどね。だから僕はラジオで言ったんだけど、自宅の押入れや物置を捜索してみろと。もしかしたら古いラジオやステレオ、LPが出てくるかもしれないよと。そんなことお父さんお母さんと話したことはないだろうけど、ひょっとすると秘密が出てくるから、そこから面白い家族の話に発展する可能性があるよということは、よく言うんだけどね。

──確かにそうですよね。そもそも「昔に比べて今のミュージシャンが才能がない」ということではないはずだから。

伊藤政則:うまいよね。すごくうまい。だけど、うまいことは大事なのか?ということなんだよ。確かにプロでレコードを出す以上、うまくなけりゃ駄目だよ。だけど技術があることが重要なのか?と。やっぱり曲作りとか、形から入ることも良しとして、ロックバンドとしてのカッコよさは何か?とか、そういうことも含めて考えたほうがいいと思う。今の若い子なんて、ギターめちゃくちゃうまいじゃない。

──特にこの2~3年で上手いプレイヤーが増えたと思います。

伊藤政則:うまいですよ。でもかつての黒人のブルース・プレイヤーを聴けばわかるように、決してめちゃうまいわけじゃない。彼らの表現したかったことは、そういうことじゃないですよね。確かアルバート・キングがゲイリー・ムーアに、おまえのプレーは火が出るようにすごい、だけどギターはそういうものだけじゃないって言ったらしいからさ。そのへんがやっぱり深いところでね。いい曲を作ったり、バンドのあり方とか、ロックの全体像を俯瞰して何かを表現するとか、そういうことが最近は少なくなっているのかね。誰かが言ってたけれども、今の子たちは世界中の音楽がリアルタイムで入って来て、どういう音楽がどうなっているのかがわかるから、音楽を作る時からマーケティングが入ると。そうなると、可能性はもっとあったはずなのに小ぶりになってしまうという、素人がプロっぽいマーケティングで曲を作ってくるから、そうなると成長する余白がない。ヒットはするかもしれないけど、35周年だね、というような活動はなかなかしにくい。

──オーディエンス側も、予定調和で音楽を手にしてしまう危険性もありますね。

伊藤政則:そうだよね。だから面白みがないんじゃないの? 1970年代初頭までは、他人と違う音楽をやりたいという思いが強くて、もちろん誰かの影響を受けて音楽を始めるわけで、最初は当然まねっこから入るにしても、どんどんオリジナリティが築かれていった。すごいなと思うのは、1960年代末から1970年代初頭にかけてのあの頃のミュージシャンたちって、まだ十代とか21~22歳なんですよ。めちゃくちゃ若い。

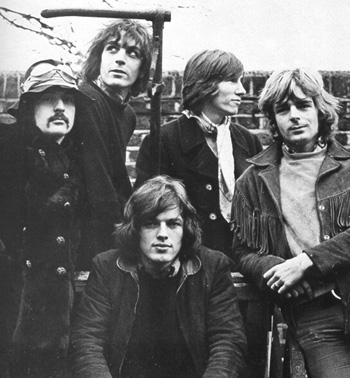

──あのピンク・フロイドも、キング・クリムゾンも、そんな若者だったんですよね。

伊藤政則:若い!逆に言うと、若いから怖いものがなくて何でもできるわけじゃない? それを実験と言うわけだよね。そこにはマーケティングはない。予測不能なものが誕生してたんだね。それと当時は、ビートルズをはじめとした3分間の芸術から脱却することがアートの始まりだという感覚で、ピンク・フロイドもキング・クリムゾンもどんどん音楽を発展させて、そういうことをやるのが使命感みたいなものがあったのかなと思うんだけど。それにしても20代前半の若さであれだけのものを作っているわけだから、今の20代前半の人が作れないわけはないと思う。じゃあ何が違うのか?ということをよくよく考えなきゃいけないんだけども、事務所の方もレコードメーカーの方も、やっぱりわかりやすくて今当たりそうなものを、という目でアーティストや楽曲を見るので、最初からスポッとどこかにはまるようなものになっていることが多いんじゃないかな。

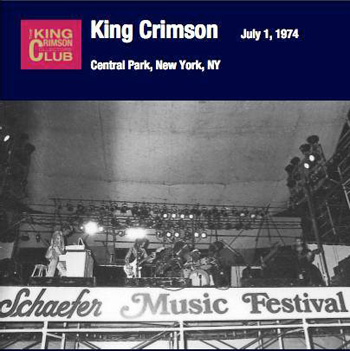

──『クリムゾン・キングの宮殿』を作る時、キング・クリムゾンが売れるものを予測して作っているとは到底思えない。

伊藤政則:ないでしょ、全然。

──そういう余白が許されないというか、本当の意味で自由なことがやりにくい時代でもあるのでしょうか。

伊藤政則:キング・クリムゾンと言えばね、ブライアン・ジョーンズ追悼記念のハイド・パーク・コンサートにキング・クリムゾンが出ているんだけど、いろんな資料を見ても映像を見ても絶賛されてるわけ。立って派手に演奏してるわけじゃない、座って動かずに演奏してるだけなのに、観ている観客が「なんだこれ、すごいぞ」と。ストーンズのファンが、クリムゾンすげぇって言ったわけだからね。そう感じさせること自体がすごいじゃない?当時のロック・ファンは胸襟を開いて、いろんな音楽に興味があって、ファッションやデザインにも興味があって、そういうものの中にローリング・ストーンズがいて、ハイド・パークに行ったらクリムゾンが出てきてビックリする。同じロックとアートだからね。そういう時代にプレイできているのはうらやましいよね。

伊藤政則:キング・クリムゾンと言えばね、ブライアン・ジョーンズ追悼記念のハイド・パーク・コンサートにキング・クリムゾンが出ているんだけど、いろんな資料を見ても映像を見ても絶賛されてるわけ。立って派手に演奏してるわけじゃない、座って動かずに演奏してるだけなのに、観ている観客が「なんだこれ、すごいぞ」と。ストーンズのファンが、クリムゾンすげぇって言ったわけだからね。そう感じさせること自体がすごいじゃない?当時のロック・ファンは胸襟を開いて、いろんな音楽に興味があって、ファッションやデザインにも興味があって、そういうものの中にローリング・ストーンズがいて、ハイド・パークに行ったらクリムゾンが出てきてビックリする。同じロックとアートだからね。そういう時代にプレイできているのはうらやましいよね。

──僕らの少年時代は高度成長期で、全てが右肩上がりで輝かしい未来があった。キッスが「ロックンロール・オールナイト」って言えば、こいつら毎日パーティー三昧なんだろうなとあこがれ、いつかは俺も…とアメリカン・ドリームを夢見ていたわけです。でも2014年の今、「ロックンロール・オールナイト」という言葉にリアリティは全くない。夢見ている暇なんかないんです。今音楽に求められているのは、未来への希望よりも今日を生きる活力や明日を迎えるための癒やしになっていると思う。

伊藤政則:現実逃避だよね。

──今や、ロック・アイコン自体が求められていない気がするんです。生活感のないかつてのロックスターなんて、今の時代には居場所がない。だってそれ自体にリアリティがないんだもん。

伊藤政則:そうだろうね。もうひとつは、選択肢として、当時はロックを聴くことと見ること、僕が高校の頃なニューシネマの時代で、「イージー・ライダー」のような映画やカルチャーがアメリカからどんどん入って来た。若者カルチャーの多くが、映画、ファッション、ロックの中にすごく凝縮されたものがあって、ほかに選択肢がなかったんだよね。映画を見る、ロックを聴く、本を読むことは同じカルチャーの中にあって、今でこそサブカルなんて言うけど、当時はそんなに選択肢はなかったんですよ。

──そうですね。スポーツするか音楽やるか、くらいで。

伊藤政則:そうでしょう。でも野球はオヤジの文化だと思ったし、1970年代に突入した頃は高度成長でどんどん上がっていって、生活の水準も上がっていったけど、若者のカルチャーはそんなに数はなかったので、ほとんどがロックにつながっていたんですよ。しかもロックは新しく生まれたもので、とても輝いていたんだよね。だからそこに行かざるをえなかったんじゃないかな。僕がロックロックと言い始めた2~3年後には、遠くのロックより近くのフォークというか、ガットギターでできるフォークがポピュラーなものになっていくんだけど、いずれにせよ選択肢がそんなになかったんですよ。現代は選択肢が多い。音楽といってもいっぱいあるし、バンドもいっぱいあるし、音楽にのめりこみたくてもほかにのめりこみたいものがいっぱいある。つまりお金の使い道も、CDを買うよりもほかに使いどころがいっぱいあるので、音楽的なエンゲル係数が、1970年代、あるいは1980年代に比べてもどんどん小さくなってるよね。あの当時はコンサートに行く、レコードを買うという、音楽に費やすお金がけっこう多かったと思うんだよね。

──レコードの値段は当時も今も変わらないですからね。物価が全然違うのに。

伊藤政則:たとえば1980年代にMTVが爆発的な人気を得る、新宿ツバキハウスにたくさん客が入る、そういう人たちがお金を使うのは、レコード、コンサート、雑誌、ロック座で服を買うというのが多かったから。そういった流れはどこかで消えてしまうんだけど、ターニングポイントは湾岸戦争なんですよ。あれ以降にリアリズムということがどんどん言われるようになった。言葉は悪いけど、家庭内暴力やいじめの問題、幼児虐待とか、そういうことをむしろ売りにして歌詞にして歌ったりするバンドが俄然出てくるわけ。1980年代の熱狂が、そこで一気に冷水を浴びる。それ以前とそれ以降の線引きは、91年の湾岸戦争にあったと僕は思います。戦争はすごく大きいですよ。ベトナム戦争の時、湾岸戦争の時、それは若者のカルチャーにすごく影響を与えていると思うね。

──一気通貫でロックシーンを見てきた政則さんにとって、今後、未来はどのような展望を持っていますか?

伊藤政則:やりたいことは全部やってるんだよね。忙しくなりたいわけじゃないんだけど、お声がかかることが多くて。今はラジオをやる、原稿を書く、イベントをやるということが多いんだけど、林家ペーさんじゃないけど、偉大なマンネリズムというものがあると思うんです。マンネリズムを継続することが偉大だということ。今の仕事が充実していれば、5年後にまったく同じ状況でも全然いいんじゃないかという気はするね。自分が若い頃にやってきたことの、その次の世代が今育っていってるわけ。たとえばこの間、プロレスのことを聞きたいと言ってきたから、もう全然プロレスを見てないよと言ったら、いや、1970年代1980年代のロード・ウォーリアーズの話が聞きたいと。どういうことが聞きたいの?といったら、ロード・ウォーリアーズはなぜブラック・サバスの「アイアン・マン」をテーマに使って入場したのか?とか、プロレスラーが使うテーマはなぜメタルが多いのか、そういうことを聞きたいというから、いいよと言って取材を受けたんですよ。そしたらみんなメタルのTシャツを着てるわけ。おまえ、前に会ったよなって言ったら、「kamiproのライターでした」「だよな、憶えてるよ」とか、プロレス好きでメタル好きな奴が伊藤の話を聞きたいと言ってくる。ブッチャーとシークが使った「吹けよ風、呼べよ嵐」(ピンク・フロイド)は、奴らが選曲したわけでもないのにどうしてあんなにハマッてるのか?とかね。それも結局は、僕がプロレスが好きでコラムを書いたことで、プロレスとメタルの話なら伊藤に聞くしかないなという感じになってるわけ。種をまいたことがたまたまそういう結果になって、いろんなところから、別に仕事じゃないけど話を聞きたいとか、いっぱい来たりする。未来に向かってというけれども、僕は今の仕事が継続していけばいいと思ってるんですよ。あとは、そうだな、時間的な余裕があれば何をしたい?ということであれば、ラジオでクラシック・ロックの番組をやりたい。自分の好きなバンドをね。それこそピンク・フロイドの『原子心母』をさらっと20数分かけられるぐらいの、4時間ぐらいのクラシック・ロックの番組だったらやってみたいというぐらいかな。夢といっても、今のままずっとロックの最先端を聴きながら、クラシック・ロックも聴いて、ジミー・ペイジのインタビューをしたりする、そういう感じで来てる今の状況があって、ベテランと呼ばれ、ある程度融通が効くようになって、いろんなミュージシャンの話が聞けて、ラジオ番組とTV番組があり、こういう取材も受けるという状況が、このまま5年10年続いていっても全然いいなと思うんだよね。

──アーティストに対して、あるいは音楽シーンに対して期待するものはありますか?

伊藤政則:それはやっぱりアーティストが、自分たちが面白いと思ったことをきっちり実現させるということなんじゃないですかね。メタリカがとても上手なのは、自分たちが面白いと思ったことを必ず実現するところがすごく面白くて、映画だとかパフォーマンスだとか、これからはそういう大物たちが、ただただ紋切り型のツアーではなく、興行も出尽くした感はあるけれど、アルバムの完全再現とかね。でも「これは面白いよね」というものをアーティストが常に考えていただいて、それこそが一番面白いはずなので、それを興行として見せてほしいなと思うね。言い方は悪いけど、ジーン・シモンズが「キッスの新曲なんか誰が聴きたいんだ?」って自分で言ってたくらいで、名曲のあるアーティストは名曲をいっぱいステージで披露せざるをえないわけじゃないですか。ディープ・パープルは「スモーク・オン・ザ・ウォーター」をやらなきゃいけない。でも、どうしても新しい楽曲ができてしまってしょうがないのなら、売れる売れないに関わらず、自分のアートを出すべきだよね。そういう現在の音楽業界のシステムに乗っていこうなんて考えずに、自分が面白いと思うことを実現できる人は、実現していったほうが面白いんじゃないですかね。そういうことが今はちょっと足りないんじゃないかという気はしますね。

──そもそものスタートは、そこから始まっているものですしね。

伊藤政則:そりゃそうだよ。これをやったら面白いよね、と。だから余計なことを気にせずにやってほしいよね。歳を取ったからこれをやるとカッコ悪いだろうとか、消去法でいくとつまんなくなっちゃう。全部盛り込めということじゃないですかね。BBCがドキュメンタリーを作って以降、黄金期のメンバーでジェネシス再結成という噂も聞いたりするけど、やるならピーター・ガブリエルはかぶりものをしなきゃ駄目ですよ。そうじゃなけりゃジェネシスじゃないんだから。そういうところまでやってほしいよね。ピンク・フロイドももう一回見たいしね。ロジャーとデイヴの間には恨み言もあるんだろうけど、お金はいっぱいあるわけだから、何か大義名分を考えてもう一回やってほしいと思うよね。これがお互い死ぬ間際になって、1曲ぐらいやるとかいうんなら、今のうちにやっておいてほしいよね。

──それは是非演ってほしい。

伊藤政則:そういうことだよ。面白いなと思ったことはガンガンやってほしい。これからはレコードよりも興行の時代に移って来ているわけだから、世界中で話題性のあるコンサートが連続しているわけで、そうじゃないと、エージェントやプロモーター、マーチャン屋がもうからないというシステムになってるわけだから。スタッフを食わせたり、何かをやっていくためには、興行に軸足を置いた大掛かりなコンサートや一攫千金ツアーをせざるをえないわけだから、今こそアイディアが必要なんじゃないかな。度肝を抜くようなことをやって、年齢を超えて10代から60代までのファン層を根こそぎ持っていって感化するようなものがあったらいいなと思う。レコード1枚でそういうものを作るのはなかなか難しい時代だけど、興行なら可能性があるから、そういうことを期待しますね。

取材:BARKS編集長 烏丸哲也

文:宮本英夫