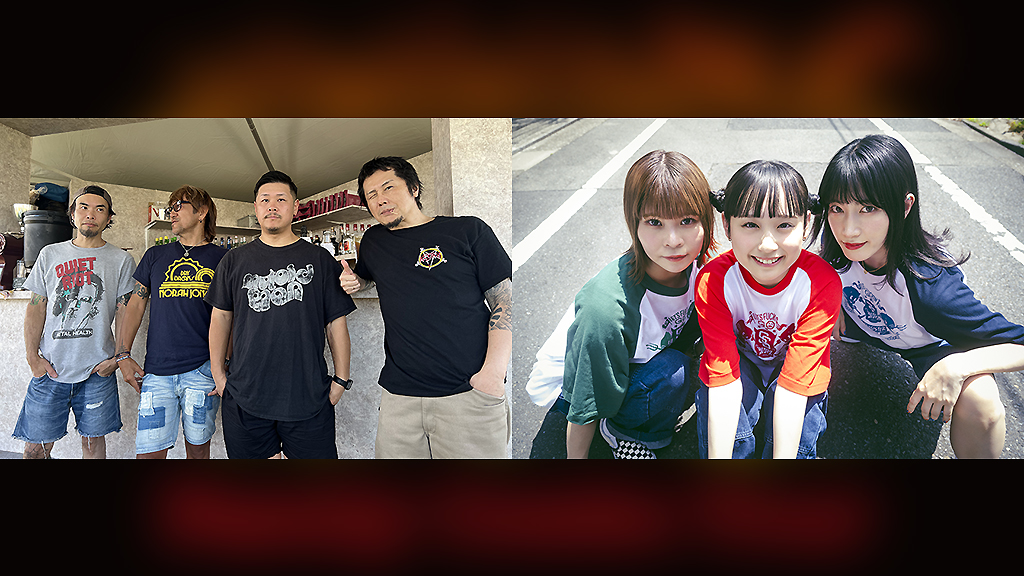

【インタビュー】Ken Yokoyama、アルバム完成「パンクロックが大人になったときに何を歌うべきか」

Ken Yokoyamaが9月2日、ニューアルバム『Sentimental Trash』をリリースする。収録曲「One Last Time」には、“夢見る頃はとっくに過ぎたけど それでも生きていくのさ なにかまだ役目が残っているんじゃないかと探しながら オレはそれをもまた夢と呼ぼう”という一節がある。45歳の横山健が等身大を綴る歌。だから、このアルバムは果てしなく重く、どこまでも輝かしい。胸が締め付けられるようにセンチメンタルで、ときめく覚悟に溢れている。

「パンクスがパンクスのマインドを持ったまま大人になって、責任を負ったときにどうすべきかを僕は体現したかったんですよね」とは、このインタビューで横山健が語った言葉だ。伝えるべきメッセージも、新たな挑戦も、変わらぬ本質も、すべてが注ぎ込まれた『Sentimental Trash』を語るロングインタビューをお届けしたい。「いやあ、今日はすごいこと話しちゃったなあ(笑)」と微笑んだ彼の真意が、紛れもなくテキストのひと言ひと言に滲み出ているはずだ。

◆ ◆ ◆

■最終的な着地点はレコーディングに入るまで

■みんな見えなかったと思いますよ

──2014年9月に発売されたドキュメンタリー映画『横山健 -疾風勁草編-』のDVD発売時に健さんとお話させていただいたとき、「最近はよく初期ビートルズやエルヴィスを聴いてる」と言っていたのを聞いて、“おやっ、ちょっとモードがこれまでとは変わったのかな?”っと思ったんです。

横山:はいはい(笑)。

──で、今年の1月に10-FEETとのツアー<The Rags To Riches Tour V>で、今回のアルバム『Sentimental Trash』のオープニングナンバー「Dream of You」を初披露しましたよね。それまでの健さんの楽曲からはちょっと想像できない、いきなりカウベルの音から始まるミディアムテンポのロックンロールナンバーでかなり驚かされました。

横山:そうですよね(笑)。

──そこで初めて“もしかして昨年感じたモードの変化がここに直結したのかな?”と実感しまして。実際アルバムを聴いてみると従来の健さんの色を残しつつも、新たなチャレンジを感じさせる曲も混じっていて、非常に面白いことになっているなと思ったんです。Ken Yokoyamaとして11年活動してきて、なぜこのタイミングで新しいことに挑もうと思ったのか、ちょっと掘り下げてみたいなと思います。まず今回のアルバムに向けて、どういう音楽を作っていこうと考えていましたか?

横山:前作『Best Wishes』を2012年秋に出して、そのツアーが終わったのが2013年の2月頃。その頃からすでに、どうせ完成するまで数年かがかりになるから、もう次に向かわなきゃなって自然と思い始めていたわけです。で、曲を作り始めたんですけど、なぜかバンドに持ち込む曲がちょっと変わった曲ばっかだったんですね。BPMがすごく遅い曲とか……『横山健 -疾風勁草編-』のDVDに収録した「Stop The World」という、ワルツをハードにした曲だとか、変わりダネが多かったんです。きっと自分で“今までとは変わったことをしたい、それにチャレンジできる時期にきた”と、どこかで感じていたというか……まあ、どうせアルバム制作中に鉄板曲的なものが書きたくなることはわかっていたので、まず挑戦から入ろうと。でも挑戦するにしても、なんか“こうじゃないな”とは思っていたんです。

──“こうじゃないな”?

横山:はい。7、8曲作ったんですけど、そこからは結局「Stop The World」だけ残って。というのも、あの曲だけは特別な曲で、他の曲とつながらない、1曲でしか存在し得ない気がしたんです。逆に言うと、1曲だけ収録するのがあの曲は正解で、出どこはあそこしかなかったんです。そこから他の曲は全部ボツにして。で、ちょうどその頃に箱モノのギターと出会ったんですね。

──健さんは最近のライブで、グレッチやギブソンのセミアコギターをよく使ってますよね。

横山:そうなんです。改めて説明しますと、レスポールやストラトキャスターっていうのはソリッドボディといって木の塊なんですね。で、僕が使い始めた箱モノギターというのは、アコースティックギターにエレキギターの操作性を加えた、アコースティックギターとエレキギターの中間のようなもの。当然生鳴りも良くて、部屋で弾いてもレスポールとかを弾くのとはちょっと違う。そこの楽しさにハマってしまうと、今まで聴いてた、なんとなく好きで聴いてたチャック・ベリーやエルヴィスや初期ビートルズや、いろんな古めかしいロックンロールが俄然輝きを持ち初めて、“ちょっとこれ、コピーしてみよう。このフレーズ、練習してみよう”って思うわけですよ。それであり得ないハマり方をしてしまって、生活がそこ中心になっていったんですね。僕、きっとその頃にエルヴィスとか聴いてるって発言をしたと思うんです。

──なるほど。

横山:で、それで箱モノを使って曲を作り始めたら、「Stop The World」と同じ時期に書いた曲があまりにも叙情的すぎて、“ああ、「こうじゃない」理由はこれだったんだ。俺が今やりたいのはもっとシンプルなことなんだ”ってに気が付いて、そこにまず向かっていった感じですね。

──自分の欲求をストレートに表現した曲をバンドメンバーに持っていって共有するわけですよね。となると、そこで曲に対するリアクションが返ってくると思うんです。Junさん(Jun Gray)やMinamiさん(Hidenori Minami)のリアクションはどうでしたか?

横山:まずポカーンとされましたね(笑)。だってですよ、1曲目の「Dream of You」にしても6曲目の「Roll The Dice」にしても、「曲作ったよ! リフはこんななんだよね!」ってスタジオで披露するわけじゃないですか。それだけ聴くと、「……はあ……」みたいになりますよね(笑)。「で、これをどうしようっていうの? これ、途中で(BMPが)速くなるの?」みたいな(笑)、そういうリアクションがまず来るわけです。そこで僕はやっぱりバンドとしての意識をいつも共有していたいので、なんで僕が箱モノギターに向かったか、今、何に熱を奪われているのか、どこをやりたいのかを説明するんですね。Ken Bandはもともとメンバー同士すごく会話をするバンドなので、そういうことを日常的に話していくわけです。で、「着地点を必ず見つけるから、ちょっとやらせて」と説得して、メンバーにも「だったら、しばらくその方向でやってみようか」と納得してもらう。とはいえ、最終的な着地点はレコーディングに入るまでみんな見えなかったと思いますよ。

──曲として全体像が見えないと、どうしても手探りになってしまう?

横山:そうでしょうね。いつもはみんな、全体像が見えてる中でレコーディングするんですよ。『Four』にしても『Best Wishes』にしても、自分たちで完成型がある程度予想できる。今回は僕の頭の中には完成型はありましたけど、みんなはいつもより予想できてなかったと思います。

──健さんはHi-STANDARD時代を含めて、それこそ20数年にわたり音楽活動を続けてますよね。もちろん歳を取って余裕ができたとかいろんな理由があると思うんですけど、なぜこのタイミングにシンプルな音楽スタイルに向かっていったのかがすごく気になるんです。

横山:そうなんですよね。実は僕もよくわからないんですよ。僕がなんとかがんばって客観視しようとすると、まず箱モノギターとの出会いがあって……繰り返しになっちゃいますけど、以前から好きで聴いていたんだけど、自分のバンドに取り入れるのはなんだかなと思っていた音楽が俄然イエスになってきたと。もうそれぐらいしか思い付かないんですよね。もうちょっと突っ込んで言うと、もしかしたら自分が心底没頭できる何かに飢えてたのかもしれないですね。それがたまたま箱モノギターだったのかもしれない。

──そして、たまたま手にした箱モノギターに合った曲を自分が求めてしまったと。そこに王道のKen Yokoyama的ファストチューンが加わったことで、全体的に新鮮さと安心感のバランスがちょうどよくて、通して聴くと実はそんなに“変わった”ようには思えないんですよね。

横山:そうなんですよね、不思議と。だから変わった変わったとよく言われますけど、意外と変わってないというか。中心点は変わることなく、幅が広がったという感じですよね。

──確かに。パンクロックのルーツ的な方向にレイドバックしながら、いろんな側面を見せているという。音楽の引き出しが一気に増えたのがこのアルバムなのかなと思いました。とはいえ冒頭数曲のインパクトが強いので、確かに“変わった”という印象は最初に与えてしまうわけですが。

横山:そうですね(笑)。