【プロミュージシャンのスペシャル楽器が見たい】鈴木大介、世界的クラシックギター奏者のカスタムギターと名機イグナシオ・フレタ、そしてテレキャスター

クラシックを基盤に、現代音楽からジャズ、映画やドラマのサントラまで幅広い活動で世界に広くその名を知られているのが、クラシックギターの世界的奏者である鈴木大介だ。響きの純度や色彩感を重視するという鈴木大介は、そのギターコレクションの中から世界的名機といわれるビンテージギターと、19世紀のギターを基にして作ったというカスタムギター、そしてフェンダー・テレキャスターの3本を紹介してくれた。これらは鈴木大介にとってどのようなギターなのか、話を訊いてみた。

――鈴木さんのカスタムギターは、有名なギター製作者の今井勇一さんが作られたものですね。

鈴木大介(以下、鈴木):今井さんとの付き合いはとても長いんです。19歳のときに今井さんのギターを購入したのが始まりで、それ以来色々なお話をさせていただいていました。その中で、こんな楽器があったらいいな、という話もしていましたね。

――このギターを作ることになったきっかけは?

鈴木:1998年に、今井さんがある名機のレプリカを作られたことです。アントニオ・デ・トーレスという著名なギター作者の“ラ・エンペラトリス”という名機のレプリカなんですが、弾かせていただいたらとても感触がよかった。それで、これをベースに改良したオリジナルモデルを作りましょう、という話になったんです。出来上がったのは2000年ですね。

――元になった“ラ・エンペラトリス”はいつ頃の楽器なんですか?

鈴木:19世紀の終わりごろの楽器です。いわゆる19世紀のギターというのは、今よりもボディがちょっと小さいひょうたん型で、フォークギターの原型になっているんです。それとは別に、今のクラシックギターの基になっているのが、スペインで踊りなどに使われていたスパニッシュギターです。トーレスさんはロマンティックギターと呼ばれる19世紀ギターではなくて、スパニッシュギターのほうに改良を施して、より大きな音で輝かしく鳴るものを作った。それが20世紀のすべてのクラシックギターの原型になっているんです。

――“ラ・エンペラトリス”のレプリカを弾いてみて、どんなところに惹かれたんですか?

鈴木:なにより立ち上がり、振動効率がとても良かったんです。クラシックギターって、弦の長さやテンションの制約があるので、サイズもほぼ決まってしまう。そんな制約の中で、この弦の長さに対してもっとも振動しやすいボディというのは、どんな重さでどんな板の厚さなのか。そのあたりがとてもよく考えられていて、非常に完成度が高いと思いました。

――そのモデルを基にしたのがこのモデルですね。

鈴木:そうです。トーレスの後、20世紀に色々なギター作家がクラシックギターを発展させてきたんですが、この今井さんのモデルは、その一番最初のトーレスのところに立ち返って、また違う形で進化させたものです。エンペラトリスは総合力が高くて、一人で音楽を作るのにもっとも自由度が高い楽器なんですが、スペイン的な色の強さがあり、現代的なことをするにはちょっとオーセンティックすぎるところもあるんです。それをもう少し19世紀ギターの方向に戻したいと思いました。

――具体的にはどんな点ですか?

鈴木:音でいうと響きの純度ですね。スペインで発達してきたギターというのは、こう(ハーモニクスを弾きながら)ギターの開放弦のミ-ラ-レ-ソ-シ-ミに対してシャープ系の倍音が鳴るんです。フラット系の倍音はひとつもない。だからたとえばCメジャーとかを弾くとちょっと濁るんです。それをどうにかしたいというのがありました。CメジャーとかFメジャーといったフラット系、あるいはシャープがついていない調などを自由に弾きたかったんです。

――19世紀のギターにはその響きの純度があった?

鈴木:そうです。19世紀のギターを借りて弾いてみたこともあるんですが、響きがとても純粋なんです。ヨーロッパのスパニッシュ系ギターと19世紀のロマンティックギターの大きな違いは、トップ板の裏側にバスバーがあるかどうかなんです。スパニッシュ系のギターはボディが広いので、振動を均等に伝えるためにバスバーが必要なんですが、19世紀ギターはボディが細いので必要ない。バスバーは決して余計なものではないんですが、それがついていないだけで振動も単純になるし、澄んだ響きになりますね。これ、ビンテージと比べるとわかるんですが。

(もう1本のビンテージギターを取り出して弾く)

鈴木:あとで紹介しますが、こちらはスパニッシュギターの奥義を極めたギターなので、とても音がきれいですよね。でも弦が1本1本鳴っているというか、それぞれの弦が独立したうなりを持っている感じがして、たとえば7th系のコードを弾くとサウンドしないんですよ。なんか現代音楽みたいになっちゃう(笑)。でもそれが逆にスパニッシュギターの味になってくる部分だし、鋭く刺さるような曲を弾くには合っているんです。これに対して、今井さんのギターのほうはフラットな鳴りです。倍音が均等になっているんだと思います。

――こうして続けて聴くと、違いがよくわかります。

鈴木:この今井さんのギターは、ホントになんでも弾けますね。自由度が高いので、アドリブをするときとか、インプロビゼーションをするときにすごく良いんです。今、沢田譲治さんというジャズベースの巨匠と、ジャズギターの名手の馬場孝喜くんとトリオをやっていて、そのときはこれを使います。エレキなどとのブレンドが圧倒的に良いんです。浮かない、ちゃんと混ざるんです。

――フラットな鳴りなので混ざりやすい、ということなんですね。

鈴木:そうですね。ただ、倍音はコントロールされているとはいえ、それでも多少は乗るんです。それが特徴的なサウンドになっているんですが、もっとフラットな楽器が必要なこともあります。なので、スタジオワークにはさらにフラットなヤマハやホセ・ラミレスを持って行きますね。たとえばドラマの音楽とか歌のバックとかであれば、まわりとのマッチングも考えないといけない。“あ、鈴木が出てきたぞ”という感じにならないほうが良いときもありますから(笑)。その意味で言うと、今日持ってきた2本は、どちらもあまり溶け込む必要がないときに使うギターです。

――構造に関してはどんな特徴がありますか?

鈴木:トップの板はかなり薄いです。トーレスが非常に薄かったそうで、それを踏襲しています。現代のギターはダブルトップといって、とても薄い杉の板を2枚重ねてトップ板にするのが主流です。そうするとちょっと触っただけでもかなりの音量が出るんですが、このギターはオーセンティックなタッチで楽器を振動させるために、薄い板が1枚です。でもサイドやバックはとても厚くできていますよ。あと、ヘッドなどに螺鈿の装飾があるのもトーレスのギターからの踏襲ですね。ただ、トーレスモデルの踏襲とはいえ、今井さんならではの工夫がされているところもあるので、エンペラトリスとは違う楽器になっているとも言えますね。

――大きく違うのはどんなところですか?

鈴木:レイズドネックになっているのが大きいですね。ボディとネックに微妙に角度がつけられていて、指板がボディのトップ面より少し高くなる位置にネックが接合されています。トップ板と弦に角度がつくことで、音の立ち上がりがよくなるんです。それと、昔は弦を弾いた後に、隣の弦で指を止める弾き方が普通だったんですが、最近は止めずにはじき飛ばすように弾くようにしているんです。指が弦に接触している時間が短くなるので、瞬間的な反応ができるんですが、それもこのレイズドネックのほうがやりやすいんです。タッチによって微妙なニュアンスも出しやすくなりますね。

――トップ、サイドなどの材質は?

鈴木:トップはスプルース。松です。サイドとバックはハカランダ。ブラジリアンローズウッドと言われるものです。普通のローズウッドよりは少し色が濃くて、今はこれはもう新たに切ってはいけないヤツ(笑)。これを作った2000年の時点では、もうこういう良い木はなかったはずなので、大変な材料を使ったギターですよ(笑)。

――スプルースは鳴りが良くなるのに時間がかかるそうですが、完成してから20年ほど経過して、現在はどんな感触ですか?

鈴木:スプルースもそうですけど、サイドとバックに使ったハカランダという木は重くて強い木なので、振動してくるまでに年月がかかるんです。実は今井さんにはこのギターの後同じタイプで3本、合計4本作っていただいているんですが、この1号機はずっとしまってあって、ときどき友達が借りて弾いてくれたりしていたんです。そして20年経った今、来ました!って感じですね(笑)。フレットをエレキ用で有名なジェスカーに替えたのもあって、今もう絶好調です。やっと旬が来たというところです。

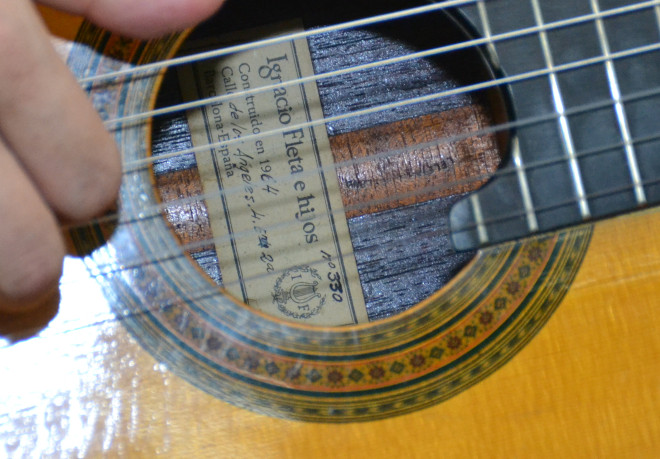

■泣く子も黙る名機イグナシオ・フレタ

――では、ビンテージギターを紹介してください。

鈴木:これはイグナシオ・フレタ。泣く子も黙る名機です。その中でエ・イーホス(e Hijos)、つまり息子と一緒に作ったというモデルですが、これは1964年の楽器なので、ほぼフレタ一世がデザインしたものですね。僕は昔からフレタが大好きで憧れていました。でも、ビンテージの楽器はつねに弾いて鳴らしてあげないといけないし、コンディションも気候や季節に左右されるから難しいので、あまり手を出そうとしていなかったんです。でも2009年くらいに、良いのがあるよと言われて見てみたら、ホントによかった。それでちょっと無理して買ったんです。

――フレタのどんなところに憧れていたんですか?

鈴木:12~13年ほど前、ギタリストの大先輩の荘村清志さんとデュオで日本中を回ったときに、荘村さんが使っていたフレタの64年モデルがすごくよかったんです。はかないけれど芯があるという。ワインに例えると、濃ければいいという人には合わないかもしれないけれど、得も言われぬ香りと気品、そしてしっかりした芯が1本ある。高級ブルゴーニュワインみたい(笑)。そんな音がするんです。

――そのときは弾かせてもらったんですか?

鈴木:いや、いいなあ、うらやましいなあと思って見ていただけです。これ、通し番号がついているんですけど、荘村さんが338番で、これが330番。だからかなり近い時期に作られたものだと思います。1964年はフレタの当たり年と言われていて、名機が数多く生まれているんです。

――実際に手にしてみていかがでしたか?

鈴木:とにかく音が最高です。ギターの良い音ってこういう音だよ、という音ですね。ホールで演奏すると、音がブワーッと広がります。とくにドロップDにしたときの響きが素晴らしいです。太さもあるし、艶もある。通常のギターに比べて、音域のスイートスポットがちょっと下にあるんじゃないでしょうか。ボディが厚いからかもしれませんね。ラミレスほど厚くはないけれど、今井さんのギターと比べると1cmほど厚いです。

――こちらのギターの材質は?

鈴木:トップはスプルース、サイドとバックはローズウッドです。この時代のフレタは色々なローズウッドを使っているんですが、これは比較的色が濃い木を使っていますね。重さも個体によって違うんですが、これはかなり重いです。それと、これはかなりヘッド側が重い。ネックを重く作ってあるんだと思います。

――今井さんのモデルとの大きな違いは?

鈴木:こちらのほうが鳴らすのが大変です。名機ってみんなそうですけど、ホントに良いタッチでないとちゃんと鳴ってくれない。ポイントが狭い感じですね。いわゆるギターの名曲みたいなのをやれば良い音なのがよくわかります。ただ僕はもともと現代音楽主体なので、普通のギタリストが弾かないような、音の洪水みたいな曲もたくさんある。それをこれで弾くのはなかなかしんどいです。3倍くらい練習しないと(笑)。

――では、クラシックギターらしい名曲に向いたギターなんですね。

鈴木:そういうことになると思います。日本では1950年代後半にクラシックギターブームがあったから、団塊世代のクラシックギター率がとても高い。そういう人たちは楽器についてもとても詳しいし、名機の音を聴きたいという方もたくさんいますね。ふだん聴けない貴重なギターの音を聴きたいという、耳の肥えた厳しいリスナーが日本にはたくさんいます。

――ビンテージの楽器だと、メンテナンスも大変ですよね。

鈴木:実はこれ、知らないうちにどこかにぶつけたらしく、ヘッドのところが一度もげたことがあります。そこはニカワで留めているんですが、ニカワって50年くらいすると外れることがあるらしいんです。だから、古いギターって残っていないんですよ。バイオリンはボディを彫りこんでいるけど、ギターは曲げて貼り付けているから、バラバラに外れちゃったりするんです。

――では慎重に扱わないといけないんですね。

鈴木:そうなんですけど、僕はけっこう荒っぽいです。僕の扱い方を見た人から“やめろっ!”ってしょっちゅう怒られてます(笑)。

■テレキャスターはすごく原始的な感じがする

――今日はエレキギターも持って来ていただきました。エレキはテレキャスターなんですね。

鈴木:フェンダーUSA、2011年のテレキャス60周年記念モデルです。もう王道のテレキャスですね。フロントピックアップがハムバッカーになっているのも含めて、買ったままの状態です。ギタリストの鬼怒無月さんがいつも調整してもらっている方に一度見てもらったら、これは非常に良い、と言われました。

――どんなきっかけでエレキギターを入手することになったんですか?

鈴木:もとはといえば、野平一郎さんという現代音楽の作曲家のエレキギターコンチェルトですね。初演はスティーヴ・ヴァイだったんですが、ヴァイがやらなくなったから代わりにやってくれ、と言われたのがきっかけです。

――エレキギターの中でなぜテレキャスターを?

鈴木:僕が憧れていたジャズ・フュージョン系のギタリストって、コーネル・デュプリーとかビル・フリゼールとか、レディオヘッドのジョニー・グリーンウッドとか、みんなテレキャスだったんです。だから、テレキャスの音が好きなんだな、と自分で思っていました。それと、デンマークのコペンハーゲンのジャズフェスで、ギターが聞こえにくくて、“やっぱりエレキじゃなければダメな曲はあるよね”と言われたことがあったんです。そのときは持っていなかったので現地調達したんですが、最初はフルアコが来てしまって、ギブソンスケールだから弾きづらくて困っていたんです。そうしたら誰かがテレキャスを持って来てくれて、これがとても弾きやすかった。そんな経緯があったので、野平先生のコンチェルトを頼まれたとき、意を決してテレキャスを買ったんです。

――それまではエレキを使うことはなかったんですか?

鈴木:ありましたけど、それまでは借りていました。実は、今の事務所での初めての仕事はエレキの仕事でした。98年にピアニストのマルタ・アルゲリッチが、「ピアノ、チェレスタ、弦楽アンサンブル、ヴィブラフォン、マリンバ、エレキギターのためのアンカンタシオン」という、エレキギターがすぐ隣にいるコンチェルトを持ってきたんです。最初は“エレキは弾けないと思いますよ”と言ったんですが(笑)。

――そういったコンチェルトに、テレキャスの音がぴったりハマったんですね?

鈴木:いや、どうでしょうね。本来なら曲に即した楽器を使うべきだし、スティーヴ・ヴァイが弾いた楽曲ならもっと歌えるギターがいいはずなんですよ。でも野平先生は、これはこれでいいんだよ、とおっしゃっていましたし、音色の選択が自由なのであれば、将来的に自分が使いたい楽器、という意味でもテレキャスがいいなと思ったんです。

――テレキャスターのどんなところが気に入っていますか?

鈴木:もっとも原始的な感じがしますね。エレキにありがちな「スイッチを入れないと起きないミラクル」がもっとも少ないギターだと思います。自分が指先でやったことがそのまま出てくるという、もっともナチュラルな感じで弾ける。テレキャスターのそんなダイレクトなところが好きですね。

――ちなみに、エレキも指で弾くんですか?

鈴木:いや、エレキはピックです。クラシックギターとは全然違うから、ピックの使い方もずいぶん練習しましたよ。とくに分散和音をピックで弾けるようになるのにすごく時間がかかりました。なんで違う弦も1つのピックで弾かなきゃならないんだって(笑)。

――すごく分厚い、硬そうなピックを使っているんですね。

鈴木:たとえばクラシックギターでも、タンゴだとピックで弾かなきゃいけないときがあるんですが、そういうときは分厚いピックがすごく使いやすいんです。エレキはカッティングとかがあるので、それよりは少し薄めのピックを使います。

――弦もナイロンと金属で、かなり違いますよね。

鈴木:今はかなり慣れましたね。エレキは.009-.042という、細いゲージの弦を使っています。エレキはもともとカッティングがすごく好きでやりたかったんです。カッティングだけでもずっと弾いていられますね(笑)。

――クラシック奏者ならではのエレキギターの弾き方ってあるんですか?

鈴木:エレキらしい弾き方というのはできないので、なるべく響きを大事にするというか、あまりきっちりミュートしないで音を残すような弾き方をしていると思います。そのあたりはビル・フリゼールとかは勉強になりますね。

――鈴木さんが楽器に求めるのはどんなことですか?

鈴木:立体感、色彩感、そして純度。この3つです。その意味では、今日持ってきた3本は、方向性は違いますが、どれもその3つの要素で選んだものです。テレキャスの場合は純度というより単純度かもしれませんが(笑)。

――では、クラシックギターの楽器としての魅力は?

鈴木:弾いた感触そのままの音が出てくるところですね。ある意味、カイロプラクティックみたいなところも魅力です。触覚で癒されて、そこに音も出てくる。音を聴く良さもあるけれど、さわる良さもあるんだと思いますよ。弾けなくたって、さわってたら癒されますから(笑)。

取材・文:田澤仁

リリース情報

『シューベルトを讃えて』

MECO-1058 \ 3,300(税込)

■録音

2019年10月30日&31日 浦安音楽ホール

レーベル:アールアンフィニ

企画制作:ソニー・ミュージックダイレクト

発売:ミューズエンターテインメント

【収録曲目】

フランツ・シューベルト:楽興の時 D.780

1. 第2番 アンダンティーノ

2. 第3番 アレグロ・モデラート

マヌエル・ポンセ:ソナタ・ロマンティカ「シューベルトを讃えて」

3. 第1楽章 アレグロ・モデラート

4. 第2楽章 アンダンテ・エスプレッシーヴォ

5. 第3楽章 アレグレット・ヴィーヴォ

6. 第4楽章 アレグロ・ノン・トロッポ・エ・セリオーソ

フランツ・シューベルト ~ ヨハン・カスパル・メルツ編:6つの歌曲

7. 第1曲 涙の讃美

8. 第2曲 愛の便り

9. 第3曲 我が宿

10. 第4曲 セレナーデ

11. 第5曲 郵便馬車

12. 第6曲 漁師の娘

ヨーゼフ・ランツ:2つのロンディーノ作品9

13. 第1番 ポコ・アレグレット

14. 第2番 アレグレット

関連リンク