【インタビュー】COUNTRY YARD、葛藤が導いた驚きと豊潤の5thアルバム「壮大だけどきゅっとしている」

■これまで以上に曲が流れて聴こえる

■リズムやタイム感で勝負ができた

──おっしゃるようにギターフレーズ云々よりもアンサンブルとして聴き応えがあると思いました。

Miyamoto:そうですね。中には2人して弾いている必要もないような楽曲もあるんですよ。Sitがアコギで弾き語りした時点で、聴感上は完成されている。あとはどうバンドサウンドに落とし込むか。1人はコードを弾くっていう暗黙のギター像ってあると思うんですけど、そんなことは実はないんだよなってスタジオに入りながらよく思ってたので、もっともっと肩の力を抜きながら、フレーズも抜いて、手数も抜いて、そうすることによって、1つ1つのパートが浮き出て、耳に残るってことにはなったのかなとは思います。

──「River」のイントロで鳴らした白玉のコードは、すごく耳に残りますよね。

Miyamoto:レディオヘッドとか、何もやってないじゃんってメンバーいるじゃないですか(笑)。

Sit:あいつ、「Creep」の時、何もやってないですよ。

──ジョニー・グリーンウッドですね(笑)。

Sit:“ガガッ、ガガッ”っとしかやってない(笑)。

Miyamoto:だから、サビでドーンと来る。そんな感じでいいのかな。白玉のコードがいかにカッコいい音になるのかっていうのも12年やってきてわかってきたことかなっていうところはあります。

Sit:因みに「Mountain Path」の2番Aメロで、Hayato (Mochizuki)が“ジャカッ、ジャカッ”ってギターを鳴らしているんですよ。あれは完全にレディオヘッドの「Creep」へのオマージュですね。「スクラッチノイズっぽく入れて」と言ったら、「いや、リズムがわからないし、どこに入れたらいいかわからない」って言うから、「1回、ビールを飲んで、適当なところに入れてみて」みたいな(笑)。もう、そういう感じですよ。

──今回、Asanumaさんは全体的にどんなアプローチを?

Asanuma:これまではフレーズも作り込むことがけっこうあったんですけど、今回は、そういうこともしなくてよかった。それが新しい発見でした。ドラマーって大抵、自分がカッコいいと思うフレーズを作って、入れたがるし、自分もそういうタイプなんですけど、そういうものは必要なかったんです。だから、これまで以上に曲が流れて聴こえるし、違った表現の仕方と言うか、フレーズではなく、リズムやタイム感で勝負ができたのは、今回のアルバムのおもしろいところかなと思います。

──Sitさんのべースはいかがでしたか?

Sit:俺はけっこう逃げがちなところがあるんですよ。入れたいフレーズを弾きながら、1回歌ってみて、“あれ、これちょっと歌えねえ”ってなると、逃げちゃう時もあるんです。でも、今回の「Alarm」なんかは、最初、弾きながら歌えなかったんですけど、どうしてもそのフレーズは必要だと思ったから、歌いながら弾けるようにしました。ベースとべース/ボーカルって違うと思うんですけど、今回、フレーズから逃げないっていうのは1つ挑戦だったと思います。「Ghost From The Last Train」はそれこそスミスの「This Charming Man」の、ああいうベースの弦がちょっと硬めの、もうダメかなってくらいの音でペコペコと鳴っている感じを狙ったんですけど、今までそこまで音色にこだわったことはなかったことを考えると、ベースもさらにもう一歩踏み込んだところはありますね。

──今回、曲によっては新しい音像を打ち出している曲もありますね。さっきミュージックビデオを作っていると言っていた「Strawberry Days」はサイケデリックでグルーヴィな音像にびっくりしました。

Sit:実は、サイケデリックロックを好きな人からは、“サイケデリックと言うにはちょっとかわいいな”くらいに言われるかと思ったんですけど、意外にインタビューでも「サイケデリックロックだね」と言ってもらえて、うれしいなみたいな(笑)。もちろん、インスピレーションはビートルズの「Tomorrow Never Knows」なんですけど。

──あぁ、なるほど!

Sit:だから、ミヤモが言わなきゃ、俺、ワンコードで押し切るつもりだったんですよ。最初に頭に浮かんできたのは、Hayatoが弾いているディレイを掛けたフレーズなんですけど、あれをずっとループでトラックっぽくって考えていて、そういうところはたぶん、うっすらゴリラズから影響を受けていると思うし、ファトボーイ・スリムも好きだし。ただ、それがサウンドとして出ていると言うよりは、俺らと言うか、俺の場合は曲の構成だったりに織り込まれたりするんですけど、そこにバンドもばしっと乗ってくれて。曲の後半にミヤモのジャムっぽいギターソロが入っているんですけど、今回、アルバムを通して、ライブ感を出したかったから、ミヤモにはぶっつけ本番で臨んでもらいました。あそこは俺達のチャレンジが成果として、音に出ていると思います。あと、ミヤモに「何か適当に、この曲に合わせて弾いてくれ」って言って、弾いてもらったものを、エンジニアのアンドリューさんに「これを逆再生してください」ってお願いして、イントロに加えたんですけど、それはどうしても「Tomorrow Never Knows」の感じを出したかったから。ライブでやるとなると、音源とはまた違う表現になると思うんですけど、音源に関しては、1回しか出せない音が録れているんじゃないかな。生々しくて、緊張感もあって、自分的にはすごくワクワクするんですよね。

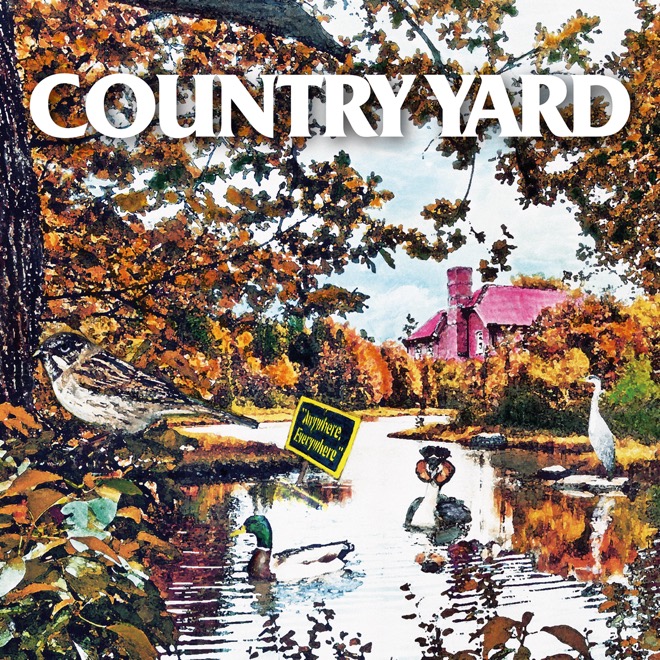

▲『Anywhere, Everywhere』

──あと、「Life」の、ふわっとしたサウンドもおもしろいと思いました。

Sit:自分1人でも、バンドでもアコースティックでライブやったりもしていたので、それを踏まえた上で、『MODERN SOUNDS』の「1985」のような弾き語りではなくて、バンドとしてそういう曲を普通にと言うか、平気でやりたいと思ったんですよ。そういうの全然平気でやれる状態だと思うんですよ、今のCOUNTRY YARDは。だからこの曲、ちょっとカントリーミュージックっぽい感じになっているんですよね。

Miyamoto:レコーディングを始めるけっこうギリギリのタイミングで、「こういう曲ができた」と言われたんですけど、その時、俺、コロナウイルスにかかっていて、時間が止まっているような毎日を過ごしながら、ちょうどカントリーミュージックとか、バンジョーが入っているような音楽とかを聴いていたんですよ。だから、Sitから「カントリー調にやったらどうかな?」って曲をもらったとき、コードのストロークとか、スネアのロールとかがすぐに想像できて。俺、高尾山の麓の、けっこう長閑なところに住んでいるんですけど、自分の部屋から外の景色を見ながら、アコースティックなんだけどバンドサウンドで、でも、バンドサウンド過ぎずにアコースティックっていう着地が、すぐに想像できたんですよね。

Sit:どうしても速い曲でやりたかったんです。言ったら、一番得意なことと、一番やったことがない苦手なことと、あと原点が結びついている。そういうオールミックスなところが新しい感じですよね。

──「Life」は今回の聴きどころの1つなんじゃないですか。

Sit:そう言ってもらえるとうれしいです。

──「Ghost From The Last Train」は、さっきSitさんがおっしゃったようにスミス感もありつつ、個人的には’60年代のビートロックっぽいところもあるな、と。たとえば、ザ・フーなんかを思い出したんですけど。

Sit:あぁ、それを出しているのは、Shunちゃんなんですよ。あのドラムの感じが。

──あぁ、なるほど。

Sit:そこはShunちゃんのらしさですよね。

Asanuma:僕はそういう音は通ってないんですけど、でも、自然に体がそう動いたってことは、たぶん、自分の中でもそこしかなかったんでしょうね。初めに言いましたけど、自然にそういうリズムが出てくるってところがおもしろいですね。