【インタビュー】栗本斉「シティポップはシティポップ、単なるブームではありませんね」

mikako(Nagie Lane)、栗本斉氏

海外の音楽関連バイヤーや業界関係者が一堂に会し、ショーケース・ライブをはじめ著名人による基調講演、展示など、様々なイベントが用意された国内唯一の音楽マーケット・見本市TIMM(東京国際ミュージックマーケット)が、2024年11月に開催された。

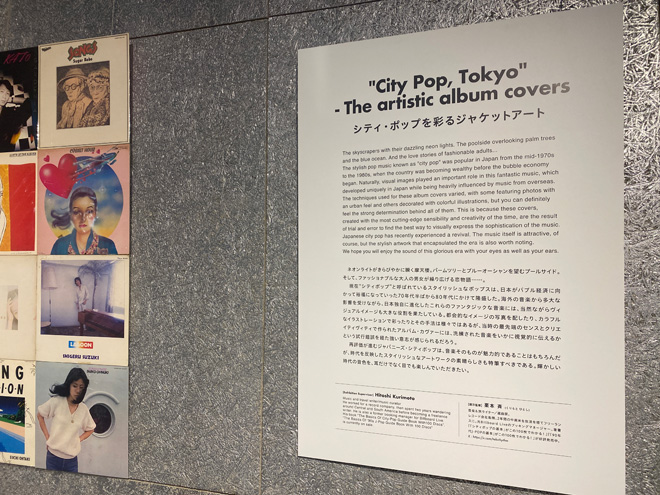

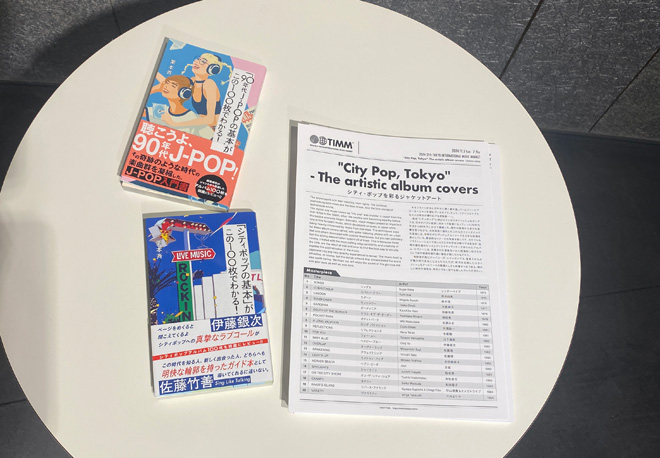

活況となったTIMMだったが、中でも注目を集めたもののひとつに栗本斉(くりもとひとし)が監修を務めた<シティポップのアルバムアート展示>がある。旅と音楽 企画/編集/執筆/選曲を生業とする栗本斉氏だが、2年間中南米を放浪したライター/選曲家であり、元Billboard Liveブッキングマネージャーという異色の経歴の持ち主だ。著書となる新刊『「90年代J-POPの基本」がこの100枚でわかる!』が好評発売中であり、著書『「シティポップの基本」がこの100枚でわかる!』も4刷重版という「シティポップ」の専門家でもある彼ならではの展示イベントとなっていた。

ここでは栗本斉に登場を願い、シティポップの魅力を紐解いてみよう。聴き手はもちろん、毎週火曜日21:30からInterFMでお届けしているミュージックプログラム「TOKYO MUSIC RADAR」のMC、Nagie Laneのmikakoだ。

──(mikako)今回は音楽と旅のライター栗本斉さんにお話を伺っていきましょう。まず、改めてシティポップというものが何なのか、お聞きしたいのですが…。

栗本斉:難しいですよね。多くの皆さんがシティポップというのはジャンルだと思っているんですけど、実はあまり明確な定義はなくて「雰囲気を伝えるキーワード」みたいなものでいいかなと思っています。あえて定義づけるとするならば、「大体1970年代半ばから1980年半ばぐらいまでに盛り上がった、都会的で洗練された洋楽に影響を受けたポップス」…みたいな、そんなイメージですかね。曖昧なんですよ。

──(mikako)今から数十年前の作品が、なぜ今の時代に人気が出たのでしょうか。

栗本斉:これも不思議な話ですよね。特に若い人たちも含め、海外でウケているという現象がありますが、おそらくそれまで日本の音楽を知るすべがなかったのが、インターネットの発達によって気軽に聴けるようになったことがひとつのきっかけだと思うんです。「あれ?日本にこんないい曲あったんだ」みたいな再発見されたことがSNSでバズったりして、そういうブームが起こりましたよね。

──(mikako)特にどの国でどんな作品が人気、という傾向はあったりするんですか?

栗本斉:いろんな統計がありますが、日本以外で一番よく聴かれてるのがアメリカの西海岸らしいです。ある日、ロスの通りで現地のアメリカ人が「鼻歌で山下達郎の歌を歌いながら自転車で通り過ぎていった」というエピソードがあってね、実話かどうかわからないんですけど(笑)、でも、それぐらい好きな人がたくさんいるということですね。

──(mikako)鼻歌で山下達郎はすごいですね。

栗本斉:曲によっては日本よりアメリカやアジアで聴かれている回数の方が多い曲もあるぐらいですから。

──(mikako)亜蘭知子のような日本より海外での知名度が高い作品もたくさんありますよね。サンプリングされることで有名になり、その情報が日本に逆輸入されて、私たちが再発見することがあったり。

栗本斉:亜蘭知子の「MIDNIGHT PRETENDERS」は象徴的ですね。ザ・ウィークエンドの「Out Of Time」でサンプリングされたことで注目を集めましたけど、それまでは日本でもさほど知られていませんでした。アルバム『浮遊空間』自体は知っていても、その中の1曲っていう認識でしかなかった曲だと思うんですよね。

──(mikako)日本のシティポップが海外でウケている理由ってどこにあると思いますか?

栗本斉:これもよくわからないんですが、ただ、新鮮に聴こえるっていうのはひとつ大きなポイントだと思います。なぜ新鮮に聴こえるかというと、サウンド自体は1970~1980年代の洋楽を追いかけて作っていたサウンドですから、海外の若い方にとっては、ちっちゃい頃にお父さんやお母さんが聴いていた音楽みたいなイメージがあって、どこかそのような既視感があるのかな、という点がひとつ。そこに日本語が乗ってちょっとエキゾチックな感じと異国感みたいなものがミックスされたところが、面白さにつながっているのかと思っています。

──(mikako)なるほど。

栗本斉:ワンフレーズだけ英語が使われているような楽曲も多いですよね。サビのちょっとした部分だけ英詞になっていたりして、そういう点もウケる要因になっているようですね。

──(mikako)急に知ってる言葉が出てきた、みたいなこともありますね。

栗本斉:あとは、DJカルチャーから評価されてきた側面もあるので、音楽的に言えばシティポップにもダンスミュージック的なものとかオールディーズっぽいものもある。それ以上に、ソウルフルな感じとかメローな感じとか、ちょっとブラックミュージックに影響を受けた作品に、注目が集まるような印象があります。

──(mikako) 海外で特にウケているシティポップに、何か共通点があるとしたらどんなところなんでしょう。

栗本斉:最近の流行りなのか、テンポで言うとあまりアッパーすぎずスローすぎない、ちょっとミディアムなサウンドとかが多いかも知れませんね。

──(mikako)日本のミュージックバーでも、海外の方が昔の日本のシティポップに大きく反応をしている様子を見ます。山下達郎の「SPARKLE」がかかると、あのギターのカッティングで「イエーイ」ってなるんですよね。

栗本斉:今、日本のレコードショップに行ったら、お客さんの半分以上は外国人だったりするじゃないですか。みんな日本のシティポップとかアニメの曲とか、いろんな日本の音楽を買い求めてくる。そのために日本に来る人も結構いますから、面白いですよね。

──(mikako)すごいですね。

栗本斉:でも思えば、僕らもそうなんですよ。ブラジル音楽が好きだったらブラジルに行ってレコードを買いに行ったりとか、同じようなことをしていたと思うんです。今は日本に来る人が多いですから、そういう動きも目に入りますよね。

──(mikako)そもそも栗本さんは、なぜシティポップに興味を惹かれたんですか?

栗本斉:僕は1970年生まれなので、1970年代半ばから1980年代半ばはリアルタイムではあるんですけれど、まだあまり音楽を聴いてなかったんですよね。でも、物心がついて高校生になって音楽に興味持った時に、ちょっと上のお兄さんお姉さんが聴いていた音楽に興味を持って聴き始めたんです。もちろん洋楽もあったしロックもあったんですけど、その中にシティポップ的なものもたくさんあった。そこからですね。

──(mikako)リアルタイムというのが羨ましいです。

栗本斉:例えば、松原みき「真夜中のドア」などは、小さい頃にラジオでかかっていたりしていて、なんとなくの記憶はあるんです。そこは肌で感じていたところがあるのかもしれない。

──(mikako)今回のTIMMの会場では、栗本さん監修の元で、シティポップ作品のレコードのジャケットを集めた<シティポップのアルバムアート展示>が行われましたが、あの頃のアートワークにはどういう魅力を感じますか?

栗本斉:シティポップって、歌の世界観もどこか作り物っぽいというかフィクションのような感じがすると思うんです。フォークソングのような自分の生活を歌うものとは違うところがあるじゃないですか。

──(mikako)ちょっと、日常からはちょっと離れたところにある感覚ですか。

栗本斉:実はちょっと手が届かなかったりとか、そんな世界観をアートワークでも表しているなって思います。都会的な写真だったりリゾートの写真だったり。ファッションも今思えばちょっと懐かしい感じではあるんですけど、当時としては最新の世界観で作り込まれた面白さがあります。まだアナログの時代ですから、タイポグラフィとかデザインなんかも全部アナログで作られているので、その手作り感みたいなところのバランスが面白いかなって思います。

──今回TIMMで掲示されたアートワークの中で、ご自身の好きな1枚を選ぶとすれば?

栗本斉:1枚選ぶのは難しいんですけど…、展示をしようと思った時に、最初に思いついたテーマが、海のジャケットばっかり集めたものだったんですね。

──(mikako)海は、シティポップのジャケ写によく登場しますね。

栗本斉:全部「青」みたいな(笑)。海のジャケットっていうのは、なんかシティポップを感じさせますよね。本当は「シティ」=「街」なんですけど(笑)。ここで言うリゾートや海というのは、普段の街の生活を癒すために砂浜やビーチリゾートに行くみたいな、そういう理想系が描かれていたりするんです。ああいうジャケットを見ると「いいな、海行きたいな」なんて思いますし。

──(mikako)見るだけで癒されますね。そこであえて都会を歌っている音楽を聴くというのも、ミスマッチなようでいて心ではかっちりハマる。そこが面白いですよね。シティポップのムーブメントは一過性のものと思いますか?それとも文化として残っていくものでしょうか。

栗本斉:ブームですぐ終わるものかなとも思っていたんですけど、よくよく考えると、シティポップというものが騒がれ始めたのも10年以上も前なんです。その間にceroとかSuchmosのようなバンドが出てきたり、竹内まりやの「プラスティック・ラヴ」がバズったりとか、いろんな動きがありました。ブームって、普通1年やそこらで終わりますけど、そう思うと10年も続くブームって実はないんですよ。ブームと呼ぶのがおかしいことで、すでに定着していると思うんです。ミュージシャンも曲を作るとき「今回はR&B風で」とか「ちょっとラップを入れてみよう」とかと同じように、「シティポップみたいに」という会話をしますよね。

──(mikako)わかります。

栗本斉:普通に音楽のひとつのカテゴリーとして定着した感じがあります。これはこのまま「シティポップはシティポップ」なのかなという気がしますね。

──(mikako)今、栗本さんが目をつけている楽曲はありますか?

栗本斉:今はね、シティポップでも歌がメインではないインストのジャズとかフュージョンみたいなものも、海外の人が「日本のものが面白い」って言っているんです。YouTubeの再生回数がすごく伸びていたりする現象もあるので、ジャパニーズ・フュージョンみたいなところもちょっと注目したいなと思っています。

──(mikako)シティポップの楽曲は、そのバックを支えるミュージシャンが素晴らしかったりもするので、インストが注目されるのは納得ですね。

栗本斉:「サウンド面で深いところを掘っていくと、フュージョンに行き着いた」みたいなところはあると思いますよ。海外で注目されているのは高中正義とか、日本ではあまり知られていないんけど菊池ひみこというピアニスト/キーボーディストがいまして、その人のアルバムがすごく再生されていて人気なんです。意外な日本人アーティストも多いんですね。日本人のフュージョン系というとカシオペアとかT-SQUAREとか、あとは日野皓正とか渡辺貞夫とか大御所のジャズ・ミュージシャンが思い浮かぶんですけど、割とニッチなところがバズっていたり意外な人気があったりするので、そこも面白いところですね。

──(mikako)今回TIMMではシティポップのアルバムジャケットを120枚掲示しましたが、たくさんの作品から絞り込む基準はどういうポイントだったんですか?

栗本斉:アートワークの展示なので、音楽性というよりはビジュアル重視で選びましたが、あくまで感覚なので基準は難しいですよね。『「シティポップの基本」がこの100枚でわかる!』で100枚を選んだときも、改めてたくさん聴き返したりしたんですが、自分ではシティポップだと思っていたのが、よくよく聴いてみるとちょっとロック色が強かったり、ちょっとまったりしすぎていたりとか、メロディーがしめっぽいなとか、歌謡曲テイストが強いな…とか、そういう作品を外していって、最終的に100枚を残したという感じだったんです。逆を言えば、やっぱり洋楽の影響を受けて、ちょっと洗練された感覚があって、アルバムとしてのトータル性が高いみたいな作品を残したという感じかもしれません。

──(mikako)シティポップが気になっている人たちには、まずこのあたりから聴いてみるのがよさそうですね。

栗本斉:よく言われる鉄板としては、やっぱり山下達郎とかがあるんですけど、山下達郎を聴くと、そこには参加してる吉田美奈子がいたり大貫妙子がいたりするわけです。そのようにつながっていきますから、何でもいいからまず1枚、気になるのを選んでみるのがいいですね。で、クレジットをみたり、そのミュージシャンの交流関係をちょっと検索してみれば、色々と素晴らしい作品が出てきます。そこからちょっと広げていくと、とても楽しいかなと思います。

──(mikako)楽しくディグしていくのが一番ですね。

栗本斉:そうそう、自分で見つけていくのが楽しんじゃないかなと思います。

取材◎mikako(Nagie Lane)

文・編集◎烏丸哲也(BARKS)