【インタビュー】中島卓偉「今の日本人のダンスって筋肉ダンスなんですよ。わかります?」

16ビートの曲だけを演奏するという東名阪ツアーを6月に成功させた中島卓偉は、続いて9月に<(8 BEATS ONLY!!)PUNK!Feel The Noize.>ツアーを開催する。その名の通り、今度は16ビート作品を一切排除した「8ビート祭り」を炸裂させるつもりなのだ。

世にも奇妙なテーマが掲げられた両ツアーだが、このこだわりのライブこそ、中島卓偉から溢れかえった音楽愛がオーディエンスへぶちまけられるリビドーそのものでもあり、「音楽はリズムだ」という思いを身をもって提示する新しいエンターテイメントのカタチでもある。

20年ものプロミュージシャン生活を折り重ね、8ビートと16ビートの間でロックしロールし続ける中島卓偉の深層には、どんなグルーブが流れているのか。中島卓偉にとって、ビートとはなにか。

──今回は「8ビートと16ビートの違い」を訊きにまいりました。

中島卓偉:なぜこういうツアーを企画したか?ってことですよね?19年間、常にライブが盛り上がることばかりを考えてきたわけです。バンドのメンバーとグルーヴについて話し合ったり、反省会を通して試行錯誤をして今日に至るんですけど、どうしてもコールアンドレスポンスで超えられない壁を感じるんです。

──オーディエンスとのやり取りで?

中島卓偉:やっぱり日本人って裏拍(バックビート)がないんですよね。祭りの国の人ですからどうしても揉み手(ダウンビート)になってしまう。リズムの取り方がDNAに刻み込まれているっていうのが当然あると思うんですけど。

──1拍目に拍を打っちゃうということですね。

中島卓偉:そうなんです。でも海外って2拍目と4拍目なんです。

──スネアの場所(♪ドンパンドドパン…のパンの部分)ですね。

中島卓偉:そうです。スネアの場所でキックの場所ではない。自然と身体が動くもののほうがいいので、曲調やリズムパターンを変えたりリズムにもこだわってやってきたんですが、どうしても16ビートの曲が盛り上がりに今ひとつ欠けるんです。だから、どうしても盛り上げるためにチョイスされる曲が8ビートに寄っていってしまう。

──自ずとそうなっていく?

中島卓偉:そうです。だんだんと16ビートの曲をやらない傾向になる。でも人気曲だったりするので、久しぶりにやるとその場は盛り上がるんですけど、リズム自体は前に来ないというか、会場がスウィングしないというかグルーヴしない。「その曲が聴けてオッケー」というだけの空気で終わるんですよね。

──確認なんですが、その「スウィングとかグルーヴといった一体感を、オーディエンスに求めている」んですね?

中島卓偉:そうですね…そうです。だから、結局「求めない時期」もあったんです。分からなくてもいいし自然に身体が動かないならそれでもいい。でも…ファンが望むものを並べるだけでは新しいレベルや境地に行かないんですよね。

──それはどういうことですか?

中島卓偉:ここ数年なんですが、「リズムの楽しさを知るだけでもっと楽しんでもらえるはずなのに」って欲が出てきた。新しい音楽が開拓されるのは、実はメロディではなく常にリズムパターンだと僕は思っているんです。ロックンロールの時代から、新しいリズムパターンを作った人が新しい音楽を作っている。

──ほう。

中島卓偉:これはもう「絶対的に世界が証明している」と僕は確信しています。メロディに重心を置くものから、R&Bのように完全にリズム中心で行くものまでありますし、どちらもあるスティーヴィー・ワンダーのような人もいますけど。もちろん日本の音楽シーンでも、例えばTRICERATOPSさんのようにお客さんがすごくグルーヴしているシーンもありますよね。だから僕のライブでも「これが16ビートなんだ」と分かってもらうために、16ビートしかやらないライブをしてみようとしたのが前回なんです。人気曲には8ビートが多いので「自分が好きな曲は8ビートだったんだ…」と分かってもらうだけでも、その違いを知ることで、次にそういう曲が来た時にリズムの受け入れ方が変わるんじゃないかと思った。

──なるほど。

中島卓偉:「16ビートでも楽しい曲ってこんなにあるでしょ?」って言いたかったし、実際セットリストを組んだら自分でも新鮮で意外と面白かった。逆に今度は8ビートだけなので、すごくパンクなセットリストになると思いますね。

──もうちょっと噛み砕きたいんですが、8ビートと16ビートの違いって?

中島卓偉:ファンクラブイベントでドラムを叩いて「これが8ビート、これが16ビート」と実践すると「あぁ~」っていう顔はするんですけど…わかりやすく言うと1小節の中で8つに分割できるか16で分割できるかっていうだけの話ですけど。

──理論上はそうですが、それだけの話じゃないですよね?分割を8から16に変えるだけで、裏の感じ方が変わってくるということですか?

中島卓偉:まず一番は、2拍目と4拍目でリズムを取って欲しいんです。それは8ビートでも16ビートでも。クラシックにビートはないですから、2,4にアクセントを置くことはないわけですが、ジャズから始まった黒人音楽・ロックンロール…そして今のJ-POPに至るまで、そこは絶対に2,4で作られてきたものなんです。8ビートですら。

──ドラムが入った時点でね。

中島卓偉:そうなんです。なぜドラムがメンバーに入ったのか…それは2,4でアクセントを取らせるためです。もともとスウィングジャズは4ビートだけれど、ドラムとベースとピアノで成り立つ音楽に歌が入ってきて、4ビートじゃ歌いづらいってことで8ビートに進化した。そこで2,4にスネアを打つから「ダンスになった」と思うんです。それを揉み手である1,3で取っていくと、当然ながらスピード感が出ない。

──グルーヴというより合いの手ですね。そこでブレーキが踏まれる。

中島卓偉:日本にロックが入ってきたのは1960年代のザ・ビートルズだと思うんですけど、それから50年経っても1,3にアクセントを置いた新しい音楽は出ていない。つまりミュージシャンはそこに接点を置いてないと思うんです。海外のミュージシャンが「日本のライブで(リズムを)1,3で取られて、自分たちの音楽がすごく伝え辛かった」という話も聞くし。ホントは1,3でノってくれてもありがたい話…なんですけど、なんて言うんだろ…少なくとも僕のファンになってくれたんだったらグルーヴを感じて欲しいって思うんですよね。

──逆に、頑なに1,3でノってしまう日本人体質って、すごいアイデンティティだな。

中島卓偉:そうですね。

──何かに活かせないんだろうか。

中島卓偉:「1,3でも楽しければいい」っていう極端な話もあります。でも僕は「2,4にすればもっと楽しくなるよ」っていうのを確信しているから。ロックンロールというのは、“ロック”の部分はいいけど“ロール”の部分は1,3だと絶対無理なんですよ。絶対って言葉は世の中にないけれど、僕は敢えて「絶対」という言葉を使いたい。

──オッケー(笑)。

中島卓偉:僕が盆踊りを作るのならば、それは1、3でもいいんだけど。

──ボン&ロールって聞いたことないもんな。

中島卓偉:本当にそう。ザ・ビートルズの映像を初めて観たのは1966年の武道館公演の初日ライブなんですけど、そこで披露したチャック・ベリーのカバー曲で、ジョン・レノンは裏で拍を取ってプレイしていたんです。

──ほお。

中島卓偉:「16ビートのときだけ裏で取ればいい」と思っていたんだけど、8ビートでも裏で取っている。「なるほど、こういうことか」と小学生の僕でもわかった。自分でリズムを取ってみると「ああ、やっぱりジョンが正しいわ」って分かる。ロールする/スウィングするにはそこが必要なんです。そのリズムがわかった瞬間に、ジャズもロックンロールもわかる。ダンスミュージックもわかる。それがね、1,3だとわかんないんですよ。

──なるほど。

中島卓偉:ダンスも同じです。結局、黒人のリズムに勝てないのは小さい時から聴いている音楽の違いなんですよ。今の日本人のダンスって、筋肉ダンスなんですよ。わかります?

──筋肉?

中島卓偉:カッチリ足を揃えてリズムを取り、風と間を利用していない。それがかっこいいとされているダンスなんですけど、マイケル・ジャクソンはそうじゃない。そこには間があって、手を出したら戻ってくるグルーヴまでをリズムと考えている。今の筋肉のダンスは出しっ放しなんですよね。

──音符ばかりに目が行って、休符に着目できていないプレイヤーみたいなものか。

中島卓偉:そうなんです。グルーヴっていうのは、行ったら帰ってくるものを言うんですよ。これは万国共通。今の日本のダンスは行ったら帰ってこないのでグルーヴじゃないんです。筋肉で出しているとしなやかなグルーヴは生まれず、そうするとロールしないんです。出しっ放しになって2,4の裏拍がない。

──帰ってくるからロールするわけですもんね。

中島卓偉:ここは本当に大きな差なんです。ミュージシャンでリズムにこだわってる人は、みんなわかっていますよ。サッカーの試合を見ていても、リズムの取り方が16ビートでパス回しも日本人には敵わないグルーヴを持ってやってる感じがするんですよね。

──なるほど、そういうことか。ダンスの世界でも1,3が根付いているのか。

中島卓偉:和田さん(和田唱:トライセラトップス)はデビューした頃から「ロックで踊って欲しい」「バラードで踊って欲しい」ってずっと言ってましたよね。演奏もよく止めてたし。「音楽っていうのは横にふってみて。海の中で泳いでるみたいで気持ちいいでしょ?」って。それは正しく伝わって、で、僕も「こうなんねえかな、でももっとわかりやすくできないかな」って思って、16ビートのツアーをやってみたりもしたんです。今の音楽シーンへのアンチテーゼでもあるかもしれない。

──そういう意味では、1970年代の音楽シーンを支えたスタジオミュージシャンたちって、凄かったですね。

中島卓偉:インテンポでもグルーヴを出せていたし、裏でも跳ねるように弾けたっていうのはすごいです。屋敷豪太さんなんてもう外人ですよ。1980年代にいち早くロンドンに渡ってソウルIIソウルをプロデュースしちゃうという。相手は黒人ですよ。それを日本人がプロデュースすんのか!っていう。こんなセンセーショナルってないでしょう。豪太さんと一度レコーディングさせてもらったんですけど、やっぱりグルーヴが日本人じゃなかった。8ビートを叩いてても跳ねていて、もうジャングルビート。ツッツンパン!ツッツンパン!からツクタカツクタカってビートがきこえてくるんですよ。

──いいドラマーって、シンプルな8ビートでもぐいぐいロールしますよね。

中島卓偉:今、日本の文化が海外で成功していますけど、純粋な音楽だけでいえば鎖国…江戸時代と変わらない。決して踊れる音楽じゃないし。

──それは問題だなぁ。

中島卓偉:子供のときにどういう教育を受けるかが重要なんです。幼稚園の先生がオルガンを弾くときも、子どもたちに2,4でリズムを取るようにすればいいんだけど。ミュージカル『レント』でも、音楽監督が演者全てに「2,4で取れ、ブロードウェイだぞ。そんなんじゃ伝わんない」って徹底してて、台詞を読むときも後ろの音楽を2,4で感じてくれって言っててね、それを稽古の時にやるとよくなるんですよ。もとを辿ればすごくイージーな話なんですけどね。

──日本人には難しい、と。

中島卓偉:僕がなぜZIGGYとBOØWYを好きなのかというと、曲は8ビートでも歌のメロディは全部16ビートなんです。「こっちの方がめちゃくちゃかっこいいじゃないか」と気付いて曲を分解していくと、それによってスウィングしていることがわかる。もっと掘り下げてザ・ビートルズへ戻ると、やっぱり8ビートで歌音符は全部16ビートなんですよ。

──ハードな曲であろうとバラードであろうと?

中島卓偉:そうです。で、1990年代半ばにジャミロクワイが出てきて、クラブシーンで流行ってた分かりやすい音楽に16のループを足してきた。リズムが混雑しているっていう意見もあったけど新しかった。

──9月中旬には8ビート限定のライブがありますが、これは楽しみですね。

中島卓偉:そうですね。<PUNK!Feel The Noize.>というタイトルも付いていますけど、もともとパンクから入っているので、こういうタイトルでセットリストを考えると、わかりやすくアップテンポでアッパーな8ビートの曲が並ぶことになります。

──スウィングとかグルーヴといった16ビートの魅力に対し、8ビートの魅力とはどういうところでしょう。

中島卓偉:これはドラマーの考え方にもよるんですけど、8ビートの方が体力的にキツいと思います。というか速い8ビートなんて刻めないから、みんな4ビートになっちゃうんですよ。日本でもいいドラマーは速い8ビートを叩ける人が多いと思います。

──8ビートはエネルギー使うんですね。

中島卓偉:そうですね。長く刻み続けることができないとスウィングもグルーヴもしない。パンクのドラムって16ビートは叩けないかもしれないですけど8ビートはすごいんですよ。だから男らしいし、わかりやすいし、聴いた感じつかみやすいリズムなんだと思います。

──これこそ典型的な8ビート/16ビートという曲といえば、何を思い浮かべますか?

中島卓偉:8ビートだと、ザ・ビートルズの1stアルバムの1曲目「I Saw Her Standing There」ですね。フィルも全部一緒で、当時1963年の時点でものすごい速いテンポだったと聞きます。1950年代の8ビートってもっと遅いですからね。16ビートだと…レッド・ツェッペリンの「移民の歌」じゃないですかね。

──なるほど。

中島卓偉:あんな突進してくる跳ねてる16ビートないですよね。ボンゾ(ジョン・ボーナム)がたまたまリハであのリズムを叩いてたらしいですよ。それをジミー・ペイジが聴いてリフを作ってきたらしい。リフ先行じゃないってところがすごいわ。

──中島卓偉の楽曲では?

中島卓偉:8ビートだと…「続けろ」って歌ですかね。わりと最近の曲ですけど速い8ビートですね。16ビートは…「お揃いFLAVOR」という、わりかし跳ねた曲。完璧な16ビートかな。

──自分にとっては非常にグルーヴィーな曲なのに、理解を得られず人目に触れない曲とかはありませんか?

中島卓偉:たくさんありますよ。レコーディングでデモをいっぱい録っているんだけど、グルーヴが通じ合わなくて、多分ライブでノせれねえなとか、通じ合えねえなと思って没になったり。そのストレスは正直あります。でもそれが4~5年経って、今ならいけるかもしれないと思って新たにアルバムに収録されたこともあったし。

──それは捉えるのが難しいという曲?

中島卓偉:過去の話ですけどディレクターとかに「これはのれないよ」とか「これ外そうよ」とか言われた事はよくありました。

──ノリが悪いわけじゃないのにね。

中島卓偉:言ってることはわかるし、でもストレスになるし、グルーヴをわかってる人には残念なことになる。ファンの人だってわかっているならそれが人気曲にだってなり得るわけですから。僕は、いい曲だと思ってやりたい曲は、みんなで育てていく感覚で作り上げていこうという気持ちが強いんです。古い曲でも解釈が違ったら「すごい楽しい感じがした」と変わっていけばいい。

──捉え方ひとつで違って聞こえる瞬間に出会えますよね。

中島卓偉:後輩バンドのアルバムをプロデュースしたことがあるんですが、2,4で取れてるメンバーと取れていないメンバーがいて、噛み合わないから、ドラマーの背中を2,4で叩いてあげたら目まぐるしく巧くなって、叩けないフィルも叩けるようになった。ベーシストは「音符ギリギリまで詰め込んで次の頭をちょっと欠けるようにして弾いてごらん」と説明したら、恐ろしいほど色気が出てきた。

──いい話だ。

中島卓偉:その後、そのベーシストのプレイを観たんですけど、僕が伝えた以上のことができていて「あ、こいつ、ほんとに取得してくれたんだ」と感動したんですよね。あのままパワーだけでやってたらこうはなってないし、上手になったなと思ったし、彼がこういうベースを弾けるんだったら、バンドはきっともっと良くなっていると思えた。そういう新しい道が絶対あるはずなんですよ。変えていける可能性は絶対にある。

──わかります。僕の知り合いはイメージトレーニングだけでギターが弾けるようになるんです。脳内で弾いてみて、そこで弾ければ、実際に本当に弾けるようになっている。だから音楽ってフィジカルじゃないんですよね。

中島卓偉:絶対そうです。練習の前にしなきゃいけないのはリズムを取ることですよ。

──スポーツ選手のイメージトレーニングと同じことが、ミュージシャンにも必要とも思います。

中島卓偉:弾かないところがあってこそグルーヴが生まれることも、わかったほうがいい。

──そうですね、それもフィジカルトレーニングの領域ではないですね。彫刻も同じだそうですよ。造形を彫るのではなく、余計な部分を取り除く作業なんだそうです。

中島卓偉:ああ、無駄を省くという考えなんですね。なるほど。算数の問題ですらイギリスと日本は違いますよね。イギリスは答が先にあって問題を作らせる。答が6なら、3+3でもいいし2×3でもいい。だから正解をいくつも作れる。でも日本は正解がひとつしかない。この差は大きいですよ。接点や見ているものの間口を変える大事さは、全てに当てはまることだから。

──でも、イメージトレーニングの重要性って、若い頃には理解できなかったな…。

中島卓偉:ライブ前でもね、鍛えている/喉のケアをしているという強さがあるから緊張感がほぐれる。緊張がなくてもテンションは高く保てるわけで、全部アドリブだけどイメージはあるからいい歌が歌える。緊張はネガティブな発想から生まれるらしいですからね。考え方を変えるとすごく楽しめる。

──そのとおりですね。

中島卓偉:本当にね。自分自身に対しては「変わり続けなきゃいけない」とか「新しいものを提示しなきゃ」って、常に自分で自分に鞭を打ってますからね。

──それがクリエイターの性/宿命なんだと思う。8ビートツアーが終わるとデビュー20周年イヤーに突入ですね。

中島卓偉:ファンに感謝できるライブ活動をしていきたいですね。ただライブを打つだけではなくて、サイン会とか握手会とかファンクラブイベントとかでも「どうもありがとう」って皆に言いに行けるような環境をフットワーク軽くして作っていきたい。20年分をまとめたライブもいいですよね。19年目に入った時、ファンの人が「来年20周年ですね」って言ってくれるんです。支えてくれた人たちによっぽど感謝しなきゃいけない年でもあるし、応援しているアーティストが20年を迎えるのは嬉しいことだから、みんなで分かち合っていくような、自分であって自分じゃないようなところもありますよ。

──いいですね。

中島卓偉:お祝いの1年にしたいのでアルバムも出したいと思っていますけど、新曲とか録り終えている曲を1曲でも多く世の中に出してハッピーになれるかかな。20年やってますけど、やっぱり「こんなもんじゃない」という気持ちのほうが強くて、全然「あっという間」なんかじゃない。それなりに濃くやってきた20年だったと思うんで長く感じます。いろんな思いが交差する20年ですね。

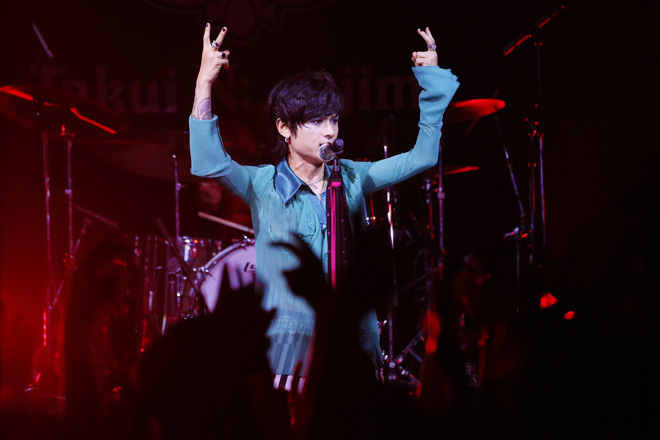

ライブ写真:洲脇理恵(MAXPHOTO)

取材・文:BARKS編集長 烏丸哲也

<TAKUI NAKAJIMA LIVE TOUR 2018(8 BEATS ONLY!!)PUNK!Feel The Noize.>

2018年9月16日(日)

@大阪Music Club JANUS

2018年9月17日(月・祝)

@名古屋JAMMIN’

2018年9月28日(金)

@東京TSUTAYA O-WEST

[musicians] Guitar生熊耕治 / Bass鈴木賢二 / Drums安東祐介