【インタビュー】中田裕二、「どうやって自分の聖域を守っていくか」

前作『NOBODY KNOWS』から約1年、中田裕二のオリジナル8作目となるアルバム『Sanctuary』が完成した。『NOBODY KNOWS』で初めてタッグを組んだプロデューサー/アレンジャーのTOMI YO(槇原敬之、秦基博、あいみょん 等手がける)と再びスタジオへ入り、心のうちにある音、風景、感触や温度をデリケートに取り出したようなエレクトロ・サウンドと歌心を突き詰めた曲が並び、一方でライブで培ったバンド・グルーヴでテンション高く練り上げた曲も。こちらのメンバーは、奥野真哉(Key/SOUL FLOWER UNION)、白根賢一(Dr/GREAT3)、平泉光司(Gt/COUCH, benzo)、隅倉弘至(Ba/初恋の嵐)という手練れの布陣で、オールドスクールなロックミュージックのエネルギーや心の渇きを、ダイナミックなアンサンブルで聴かせる。サウンドのタッチは2極のアウトプットとなったが、両方の核となっているのはどこか懐かしい記憶の郷愁に触れるような歌心であり、フツフツとした静かな怒りを抱え闘っている中田裕二という人の心であり姿勢だ。

より鋭利な言葉や表現で、恋愛的な情感だけでなく、社会やそこに生きる自身を綴った今作。そこを「Sanctuary=聖域」と冠したことや、今現在の彼の視線について話を聞いた。

◆ ◆ ◆

■ 今になって、バンドでアレンジするということを経験している

── ニュー・アルバム『Sanctuary』は、前作でのいろいろなトライをより熟成させた作品というか、前作と同様の布陣で進化・深化をさせた作品なのかなと感じます。そのくらい前作の『NOBODY KNOWS』の手法は、発見が大きかったんでしょうか。

中田裕二:そうですね。あの作品で、次なる新しい自分の見せ方を見つけたというか。次はもっと完成度高く作ってみたいという流れがありましたね。

── とくにエレクトロ的なアプローチ面で共同作業をしているTOMI YOさんとの制作がより深みを増しています。制作はどんなふうに進めていくんですか。

中田:叩き台となるデモは僕は作ります。それを聴いてもらって、「こういう質感に仕上げたいんですけど」という相談をしながら、TOMIさんが汲み取ったものを形にしてもらって、またこちらでもギターを入れたり歌を入れたり、というラリーが3、4回あるという感じです。いい意味で想像を超えてくるんですよね、TOMIさんは外さないんです。想像を超えているんですけど、ちゃんと範疇というか、アウトしないギリギリのバランスで作ってくるなというところはありますね。

── 琴線が近いんですかね。「月の憂い」などはとても美しい曲ですよね、歌心やムードがありつつも、エレクトロ的なところとギターサウンドとの面白さとが混じり合っている。

中田:彼もすごく歌心がある人ですね。主張はしっかりするんだけど、絶対に歌を邪魔はしないというサウンドで、すごく息が合うなと。この「月の憂い」は曲調としてはマイナーバラードなんですけど、普通に出してしまうと歌謡曲色が強くなってしまうので、ビートは現代的かつ、ムードは残しています。TOMIさんはシンセの使い方がうまいので、その辺はお任せで。それを聴きながら俺もギターのアレンジを考えていって、独特な曲ができたなと。これはひとつ発明できたなという感じはありました。

── なるほど。中田さんとしては、今回の制作にはどのようなモードがあったんですか。

中田:さらに自由に、というところでしたね。前々作くらいまでは、自分でアレンジやプロデュースをがっつりやっていたので、そこは一旦お休みしようかなと思ったので。いろんな人とセッションをしながら、そこを楽しみながら作っていこうというモードではありました。

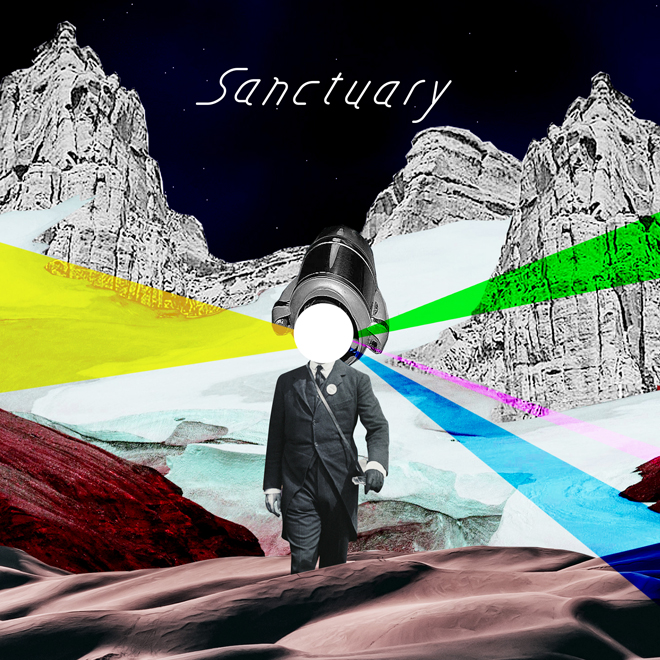

▲アルバム『Sanctuary』初回限定盤

── セルフプロデュースの時は、自分自身を作り上げていく時間のような感じだったんですかね。

中田:完璧主義というか── 実際には完璧なんていうものはないんですけど、できるだけ自分の範疇にとどめたかったんでしょうね、きっと。そこがある時、そこへのこだわりがふとなくなって。

── いい意味で何かに壊されたということでしょうか。

中田:TOMIさんとセッションをしたのも、きっかけではありましたね。人が入っても、どうしても中田裕二くさくなっちゃうんだなと気づいてからは、アレンジとか、すごく細かいところまで気をつける必要はないなと。どうやっても中田裕二になっちゃうから(笑)。だから、崩せないものができたんだなという、自信の表れでもあると思うんですけどね。

── そこをさらに、作品として色濃くしていったのが、前作であり今作だという流れですね。TOMIさんとの曲の一方、セッションで作り上げた曲もありますが、こちらもおなじみのメンバーでの制作ですか。

中田:ツアーを廻っているメンバーが基本なんですが、一緒にアレンジをしたことはなかったので。ミュージシャンとして参加してもらうことはあったんですけど、一緒にスタジオに入って曲の原型から作っていくことはなかったので、そこも新しい試みでしたね。一応デモを作って、それをみんなで演奏しながらいろんなところを変えていくという、いわゆるバンドっぽい作り方というか。

── そうですね。

中田:でも、バンド時代にそういう作り方をしたことがなかったんです(笑)。今になってバンドでアレンジするということを経験している感じで。いろんなアイディアが出てくるので、楽しかったですね。バンド・グルーヴみたいなものは生まれてきていたので、これは音にしたいよねという話をしていたんです。

── そういうセッションで、デモとは違った形に着地する、新たなニュアンスが生まれる曲も多かったですか?

中田:バンドでやった曲が、「誰の所為」「幻を突き止めて」「レールのない列車」です。ギターは基本的には自分でアレンジするんですけど、「レールのない列車」では、平泉光司さんに丸々ギターのアレンジをお願いしたり。

── 「レールのない列車」などもそうですが、泥臭さとモダンさとが混じり合っている曲ですね。どんなサウンドイメージで進めていったのでしょう。

中田:「レールのない列車」は60年代後半くらいの感じというか、ローリング・ストーンズとかをめっちゃ聴いている時期があって。クロスビー、スティルス、ナッシュ&ヤングとか、ああいうアメリカンロックとかの質感が出したくて。古き良きロックに僕の曲をぶつけてみようっていう。

── 今なぜ、自分としてそのあたりの音楽がきているんですか。

中田:自分のなかで洋楽のブームにあるのが、ネオビンテージみたいなことをやっている人で。ギタリストだったら、ゲイリー・クラーク・ジュニアとか、ルーツロックが土台にしっかりとあるけど、現代にアップデートしてきている人が好きなんですよね。そういう温故知新なところは、ソロになってからずっと目指しているところではあるんです。周りでやっている人もあまりいないので、そこを担いたいなというところがあって。曲ごとにテーマはちょっとずつ違いますけど、基本的な方向性はネオビンテージ、ですね。