【インタビュー】志音(aphasia)、初のソロ作品リリース「人間にしかできないもの、愛を伝えたい」

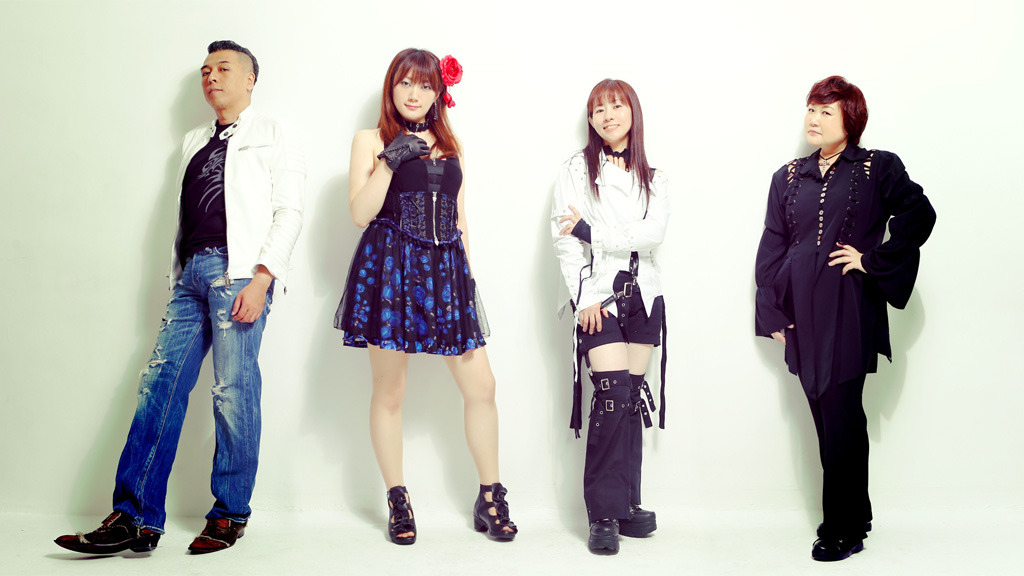

aphasiaのシンガーとして活動する志音(Sion)が、初のソロアルバム『Oto no Mori』をリリースした。

志音はロックバンドに在籍してはいるものの、実はゴスペルやコーラスの分野で長らくキャリアを築いてきた人物であることも知られている。初めてその歌を耳にした人は、確かな技巧と卓越したヴォーカルに驚くはずだ。

『Oto no Mori』ではオリジナル曲に加えて、「魂のルフラン」(高橋洋子)、「月光」(鬼束ちひろ)、「ハナミズキ」(一青窈)、「Faith」(伊藤由奈)、「bird」(松下優也)など、自身が共鳴してきた名曲のカヴァーを収録。改めて原点を振り返りつつ、持ち前の幅広い歌唱を体現しながら、自身のありたい姿を多面的に追究した作品に仕上がった。

◆ ◆ ◆

■音楽を自ら遠ざけていた時期があるんです。

■その後、また頑張ろうと思ったキッカケの人がいて。

──基本的なところから伺いますが、シンガーを志すキッカケは何だったんですか?

志音:幼少の頃の記憶で言えば、幼稚園の運動会ですね。槇原敬之さんの「どんなときも」だったと思うのですが、曲に合わせてポンポンで踊りながら、歌いたいなと思ったんですよね。当時から、おばあちゃんの家で歌を歌って録音して、聴くみたいなこともしていたんですよ。ただ、部活なども含めて、音楽はずっと自分の心の中にはあったんです。クラシックのCDが何千枚もあるぐらい父も音楽が大好きで、音楽が常に溢れていた家庭ではありました。ただ、中学生のときに突然、その父が亡くなりまして……。まだ15歳でしたし、かなり落ち込んでいた私に周りの友達などが手紙をくれたり、会いに来てくれたりして、優しさだったり、愛だったり、ありがたみをすごく感じたんです。それに対して、自分は何が返せるんだろうと思っていて。そのとき、今まで生きてきた中で、一番深く向き合っているものは、歌であり、音楽であることに改めて気づいたんですね。中学校の頃から、文化祭だったり、発表会程度だったんですけど、歌は始めていて、聴いた友達が涙を流しながら感動してくれたりしていたこともあって。それが何より嬉しくて。なので、中学生、高校生ぐらいから、しっかりと歌はやっていきたいなと思っていました。

──具体的にはどのような歩みをしてきたんですか?

志音:合唱部に入って活動したり、少し曲を作ったり、ピアノで弾き語りをしたり、アコースティックでライヴをしたり。初めて自分一人で出たライヴは高2のときでした。高校生になってから、しっかり習いたいなと思って、個人で歌を習いに行くようにもなったんですね。その先生に「一緒に出てみない?」と誘っていただいて。それと同じような時期にゴスペルも始めたんです。

──ピアノも小さい頃から習っていたんですよね?

志音:実は2〜3歳の頃からやってはいて、曲作りでも使ってはいるんですけど、ピアノは正直才能ないなと思ってます(笑)。習っていたのは中2までなんですけど、もっとやっておけばよかったと思うんですけどね(笑)。ただ、小さい頃から音階に触れてたので、音感みたいなものは今でも続いているかな。そこだけはありがたいですね。

──ゴスペルについては、どんな活動だったんですか?

志音:グループで活動していて、結婚式などで歌うというお仕事もありましたね。そのときにソウルフルな歌い方だったり、歌心だったりは得られたのではないかなと思いますね。

──ゴスペルを始めた経緯はどのようなものだったんですか?

志音:ヴォーカル仲間から誘ってもらったんです。一人で歌うのではなく、いろんな和音も感じながら、一つになって音楽を作る楽しさがいいよって。ちょうど歌でみんなに思いを伝えたいと強く思っていた頃だったんですけど、一人の力では限られているなぁという実感もあったんですよね。そんなときにゴスペルを知って、宗教的にどうとか、音楽のルーツであるとか、そういうことよりも、自分の奥底から沸き上がってくる歌を歌う、伝えるというのは、すごくストレートに表現できるジャンルだなと思ったんです。思いが歌として昇華される……一番自分が自然になれる場所がゴスペルだったのかなと思いますね。

──歌として最も掘り下げたものはゴスペルになるんですか?

志音:あぁ……難しいですね。ゴスペルはその中の一つだと思っています。たとえば、さっきお話した合唱部も、合唱だけではなく、ミュージカルもやる感じだったんです。オペレッタの形ですね。中高一貫校だったんですが、そのときについてくださった先生も声楽の専門家で、放課後に一人2時間とか、つきっきりで指導していただいたり。そのときもすごく向き合っていたなと思いますね。

──なるほど。ただ歌うことのみならず、全身を使って自身を表現する、そういったところにも惹かれていったんでしょうね。

志音:おっしゃるとおりで、自分の体すべてで表現することに、すごく興味があるんだなと思います。実はそれは今まで意識してなかったんですけど、最近、一緒に文化祭とかでオペレッタをやっていた友人と再会したんです。今はプロのマジシャンとして活躍してるんですが、彼女は演技を介して、マジックをしながらストーリーを見せていく。そんな話をしているうちに、自分もそういうことが好きだったんだなって気づいて。

──志音さんの表現者としてのあるべき姿が見えてきますね。

志音:ただ、すべて音楽に時間を割けていたわけではなくて、ゴスペルで活動していたときは、まだ学生だったんです。いざ将来のことを考えたときに、これをずっと続けていくとなると、自分は生きてはいけないのかなと、ちょっと現実的な壁にぶち当たってしまったんです。だから、しばらく音楽を自ら遠ざけていた時期があるんですね。それまでは歌わない日はないぐらいだったのに。でも、その後、また頑張ろうと思ったキッカケの人がいて。

──そのキッカケは何だったんですか?

志音:生きていくために始めた仕事も充実していたんですが、歌っていないことに対するストレスというのか、気持ちが落ち込んでいた時期があって。音楽というものを深く考えすぎていたのかなと思うんですけど、そんな私を見かねて、先輩が気晴らしにミュージカル『黒執事』に連れて行ってくれたんです。そこで主演の松下優也さんの声を聴いた瞬間に、すごく好きな表現だなぁと思って、終演後にはすぐにCDを買いに行って、さらに彼のライヴのチケットも購入して。調べてみたら、松下さんもゴスペルをルーツにしていたんですよね。しかも、家庭環境も近かったり、同じ5月生まれだったり……5月って、喉を司る、声がいい人が多いって話があるんですって、星座的に。まぁそれはともかく(笑)、彼も以前はグループで活動していたけど、ソロになって頑張っていたんです。そんな状況で、ライヴハウスで頑張っている彼の姿を観たら、自分も一人でも頑張れるんじゃないかなって思ったんですね。音楽だけとか、仕事だけとか、そう割り切るのではなく、ただ音楽に真剣に向き合っていけばいいんじゃないかって。そんなこともあって、今回のアルバムでは松下優也さんの「bird」をカヴァーしているんです。『黒執事』のエンディングテーマですね。そこからはまたライヴをしたりとか、依頼があったときに歌ったり、仮歌を担当したり、ミュージックサロンの先生をしている友人のサポートに入ったりするようになったんです。そして、ほどなくしてaphasiaに加入して……気づいたら、もう5年も経ってるんですよね。ホントにあっという間です。

──aphasiaに加入したときも、いわゆるロック畑のシンガーではない、バンド経験もないという話を聞いて驚いたんですが、逆によくaphasiaに入ったなと思うんですよね(笑)。

志音:ははは(笑)。学生の頃からお世話になっていた、信頼する方からの紹介だったんですけど、ジャンルに関するこだわりは昔からなくて、いろんな音楽に触れられる機会があるならどんどん挑戦したい気持ちだったんです。それまでやっていたゴスペルとかR&Bなどともまた違って、ロックはパーンとアタックが効いているところがあったりしますよね。歌い方にも幅を持たせたかったですし。(aphasiaの)junさん(Dr)やgoeさん(G)が、とてもいい方々だったのもありますね。しかも、音楽的にも惹かれたんです。違うバンドからオファーをいただいていたら難しいなと思ったかもしれないですけど、goeさんの書く曲の世界観がすごく魅力的で。広く受け入れられるようなメロディアスさがあるんですよね。

──実際にaphasiaに加入した頃と今とでは、歌い方も相当変わってきたでしょう?

志音:そうですね。物理的にキーもだいぶ上がって、高音が広がったし、やっぱり強く歌いたいときの訴えるパワーも、aphasiaを通して身についたと思いますし、シンガーとしてのスキルは上がってきたんじゃないかなと思ってはいます。ロック・バンドの場合、周りの楽器の音量が大きいので、それに負けないような音圧も求められますよね。それまでやっていたアコースティックとかだと、必然的に自分の声が中心になるので、全然アプローチの方向が違うんですよ。だから本当に最初は苦労しました(笑)。