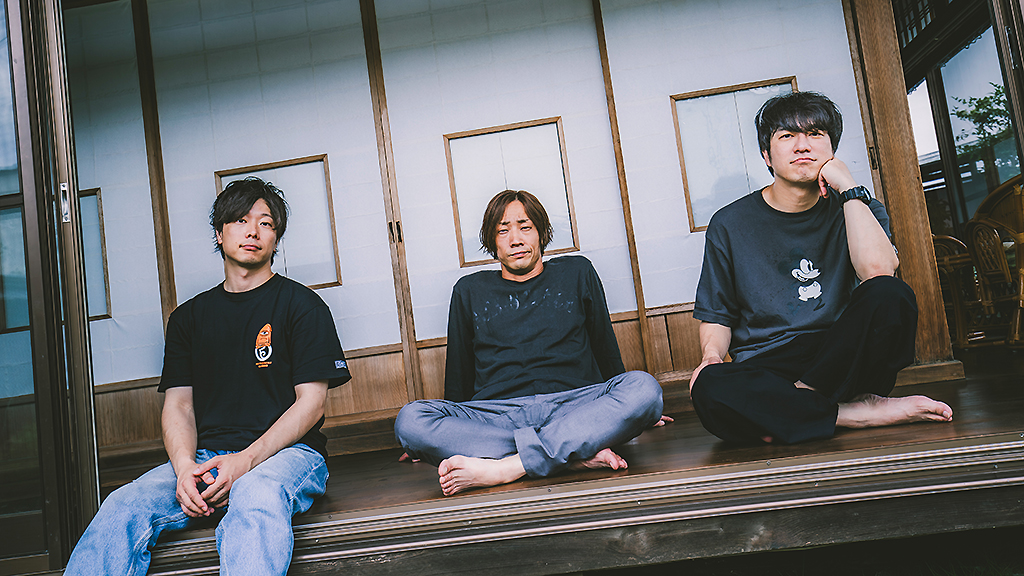

【インタビュー】SHANK、アルバム『STEADY』を輝かせる容赦ないバンド模様「妥協はしません、させません」

■バンドをやめてもらっても構わない

■それぐらい遠慮せずハードルを置く

──『STEADY』というアルバムにはサウンドやアレンジ的な部分で、新たなチャレンジも多いと思うんですよ。

松崎:そうですね。基本的にやったことのないリズムパターンも取り入れたし。今回のアルバムには閉鎖的なAメロの楽曲も多いんですよね。暗いというか、トーンが低いというか。でもサビでパカッと開けていく。そういう展開もそうで、今までの曲には使ってないパターンとかもやっているので。僕らとしては新しいことも、やりたいこともちゃんとできたという感覚です。

──ソングライターとして新しいものを仕掛けることによって、SHANKとしての新たな化学反応を狙っていたんですか?

庵原:それはバンドの在り方として、ずっと思ってることでもあって。こういうジャンルのバンドって、アルバムを出すたびに似たような曲が増えて、純度も薄れて……というのを見ていてすごく感じるんですよ。だから、ずっと変化をしていたい。アルバムを出すたびに、それは以前から思っていることで。自分たちが飽きないためでもあるし、現状維持して延命することに魅力も感じないし。やっぱり成長していたい、やるのであれば。

松崎:同じような曲をやる必要がないというかね。20代前半に作った曲には、あの頃にしか出せないパッションや勢いがあって。それを今、出せるのかと言われたら、正直、無理して出してる感が聴いてる人に分かっちゃうと思うんですね、絶対。若いからあのパワーがあったわけで。だから、嘘臭く聴こえる気がするから、そういう感じの曲を今さら書こうという気もないというか。せっかく、この10何年でいろんなものを吸収しているんだから、この先もやっていけるような曲を書きたい。20代の頃に作った曲ができなくなることもあるだろうから、それがなくなってもSHANKとして成り立っていくような音楽を作るってことは、すごく意識してます。

──それで先ほど言われたように、新しいリズムパターンをいろいろと?

池本:新しいリズムや、僕の頭にないパターンをどんどん持ってくるので、ドラマーとしては楽しくはありますよ。難しいですけど、それすらも楽しいと感じながらレコーディングできたから。

──楽しくもあり、でも本音の部分では難しくもあり、ですか?

池本:もともと、自分にできそうにないリズムパターンも持ってきてくれるから。悩むという次元まではいかないですけど、難しいなと思いながら手を付けていくことが多いです(笑)。

松崎:池本は自分に甘い人間なので、周りがケツを叩かないと、自分自身にハードルを課さないだろうなと。そのハードルを池本自身が超えていかないと、僕がやりたいこともできない。それなら目の前にハードルを置いてやろうと(笑)。でも、成長して自分でも楽しめるようになったらいいと思うんですよね。だから、そのへんは臆せず、遠慮せず。

──なぜなら、バンドや曲をさらに魅力的に輝かせたいから?

松崎:もちろんそうです。それでもやれないと言うんだったら、バンドからやめてもらっても構わない。それぐらい遠慮せずにハードルを置いているつもり。バンドが進みたいところにいくためには、それをクリアしなきゃいけないんだってことがハッキリしているから。バンドとして進みたいのに、一人だけ進まないというのは話が違うじゃないですか。みんなで進むためにハードルを置くってことです。ハードルを超えるために努力するとかいろいろあると思うんですけど、僕らはその過程を見ないというか。結果としてクリアしてくれたら、それでいい。その超え方は自分で考えてくれよと思っているんで。僕らが最終的にいるところにいてくれれば、それでいいかなって。

──文字にしたら、めちゃくちゃ厳しい受け取られ方になると思うんですよ(笑)。仲良さそうに見えるバンドなのに。

庵原:二人は幼稚園の頃から一緒だし、僕は小学校の頃から一緒で。そこまで付き合いが長くなると、仲がいいとか、仲が悪いとか、そんな関係性ではないですね。30何年も一緒にいるから、池本が逃げるときとか、だいたい分かるし(笑)。俺自身のクソみたいなところも言わずとしても、二人は分かっていると思うし。そこはお互い様だと思うんです。もう諦めに近いっていうか、完璧なヤツはいないっていうかね(笑)。でもバンドとして、自分がやるべきことはちゃんとやろうと。そこはごめんなさい、ご迷惑を掛けますけど、妥協はしません、させませんっていう。そこがないとやっていけないじゃないですか。ラーメン屋さんがおいしいスープを作るのと一緒で、やるべきことは妥協せずにちゃんとやろうと。そういう意識でやってますね。

──その姿勢は大切だと思います。今回、レコーディングに掛けられるも時間がたくさんあったわけですけど、さらに妥協せずに姿勢は強めで?

松崎:時間を掛けられた分、いろんなことを考えすぎたなっていうのもありますけど(笑)、いいものができました。まぁ、ここに行き着くまでの過程で、変に凝っちゃったなっていうところも含めて、すごくいい時間だったと思います。今までになかったぐらい曲やアレンジと向き合えたので。結果的に追い込みに入るのはラストの1ヵ月とか2ヵ月で、締め切りが近くなると急にスイッチが入ったりするんですけどね(笑)。

──アルバムには13曲収録されていますが、候補曲は他にも幾つかあったんですか?

庵原:ネタみたいなものは幾つかありましたね。そこからアルバムに合わせて、こういう曲があるから、こんな曲も欲しいって感じで、この13曲に決まりました。とにかく同じような曲を作らないってのは念頭にあったし。

松崎:今までのアルバムと比べると、すごくバリエーションに富んだアルバムだと思うんです。まとまらないなら、まとめなくていいかなと思っていたんで。僕らみたいなジャンルの音楽にしては、めちゃくちゃ曲間が空いていると思うんですよ。それは一度リセットして次の曲に行くぐらいじゃないと、まとまりが取れないかなと思ったので。無理してまとめようとして曲間を短くしても、変な流れになっちゃうかなと。1曲1曲を聴いて、最後まで辿り着いてくれればいいかなと思ったんです。

──今までのアルバムはライブのためのガイドブック的な役割が強かったと思うんですけど、今回は作品性という面でも両立していると感じます。メッセージ性も強いし。

庵原:そうですね。ライブを想定して作ったというより、個人的にはアルバムとしていいものを作りたいって思いが強かったです。曲によって今までやったことのない音程やニュアンスのものもあったので、ヴォーカルとして壁にぶつかることもあったんです。

──壁ですか?

庵原:「High Tide」や「Karma」がそうなんですけど、今までにないぐらい言葉を詰め込んだり。それで英語の発音指導の人にも関わってもらったりして。やることや考えたことが増えた分、成長できたと思うんです。でもその分、歌録りは辛かったですね(苦笑)。“こんなにできなかったんだ、俺…”って。

──そこまで追い込まれたんですか?

庵原:そうでしたね。できるつもりでいたけど、最初はそうではなかったですね。そこに向き合えたのはすごく良かったと思う。

松崎:僕は、今までで一番ギターを重ねたんですよ。フレーズは一緒なんだけど、2〜3本、敢えて重ねたりして。派手にするところは極端に派手に、抑えるところは抑える。分かりやすいぐらい尖らせるところは尖らせよう、明るいところは明るくみたいな。ふわっとニュアンスで伝えるんじゃなく、ハッキリ出すという考えだったんで。

──そういったダイナミクスを求めてくる曲ばかりだったんですね。それが楽曲のバリエーションの豊かさにもつながっているという。

松崎:そう。分かりやすく作りたかったんですよ。ここがパンチラインです、みたいなところを。明るく出したいところや明確にしたいところを、ハッキリ提示した状態で曲を聴いてもらいたかったんです。

池本:ドラムは、何曲か違うドラムセットを使っています。メーカーはどれもSAKAEなんですけど、お借りしたスネアを使いました。ドラムテックにMASUO(有松益男 ※BACK DROP BOMB / PONTIACS / el tempo)さんが入ってくれて、一緒にやり取りしながら音を作ったり。すごく気持ち良く叩けて、いいレコーディングでした。

松崎:今までのレコーディングでは、メンバーとエンジニアさんだけで解決していたのを、今回はドラムテックだったり、発音のアドバイスをしてくれる方だったり、新しい第三者の意見をもらったりすることが多かったんです。それこそ「Mind Games」にはHEY-SMITHのメンバーも参加してくれて、ホーンのアレンジを一緒に作ったり。クリエイティヴな部分でも自分らの範囲を超えたところでも助力があって、いい時間だったなと思いますね。外部からの刺激も欲しかったというのもありますしね。

庵原:作品を良くしようと思ったら、自然にそうなったという感じですけどね。今までは、ただ考えていなかっただけかもしれない(苦笑)。やってみて思ったのは、もっと早くからやっておけば良かったということで。たぶん今までは気づかなかっただけかもしれない。変なプライドがあったのか分からないけど。今もプロデューサーを付けようという気はそんなにないんですけど、外部の人たちの力を借りて、作品の質を高められるのであれば、早くやっておけば良かった。格闘家がトレーナーを付ける感覚ですよ。

松崎:より良くするためにね。エンジニアさんがいろいろな方を紹介してくれたりして、いい出会いがあったのは間違いないですね。