桜散る季節にBARKS編集部ガチンコ企画「この曲、自腹で買いました」 編集部(つ)編

先日、編集長から各編集部員に「せっかくいいオーディオセットが編集部にあるんだから、何か気になるCDを買ってきて聴いて記事を書いてみては?」という提案があった。「この忙しい時期に、まったくもって上司というイキモノは…。」と、様々な思いが胸に去來するが、一方で、確かにこの機材が気になっていたのは事実なので、その提案を受けてみることにした。

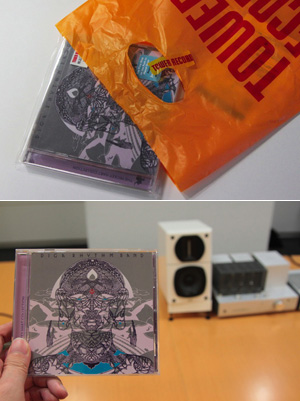

というわけで、黄色が目を惹く某レコードの新宿店にて気になったCDを購入してきた。ディガ・リズム・バンドの『ディガ』だ。あらかじめ断っておくと、購入時、筆者はこの作品について何の知識も持ち合わせていなかった。ではなぜこれを選んだか、というと、店頭のポップに書かれていた“人力テクノ”というワードに惹かれたからだ。“人力”と“テクノ”。有機物と無機物の遙かなる融合。なんとも芳しい。これが興味をそそられずにはいられようか。

まずはざっと作品の概要を紹介しよう。ディガ・リズム・バンドは、1960年代アメリカの象徴的なバンドのひとつであるグレイトフル・デッドのドラマー、ミッキー・ハートを中心に結成された。11人編成で驚くことに全員が打楽器を担当し、CDのブックレットによるとタブラ担当は世界的なタブラ奏者のザキール・フセインを含めて6人。正直なところ、この編成からはまったくもって音が想像できない。ちなみに余談だが、今回手に入れた『ディガ』は、オリジナル盤が1976年リリースと、今から34年前の作品。私が生まれる前の音だ。

まずはざっと作品の概要を紹介しよう。ディガ・リズム・バンドは、1960年代アメリカの象徴的なバンドのひとつであるグレイトフル・デッドのドラマー、ミッキー・ハートを中心に結成された。11人編成で驚くことに全員が打楽器を担当し、CDのブックレットによるとタブラ担当は世界的なタブラ奏者のザキール・フセインを含めて6人。正直なところ、この編成からはまったくもって音が想像できない。ちなみに余談だが、今回手に入れた『ディガ』は、オリジナル盤が1976年リリースと、今から34年前の作品。私が生まれる前の音だ。

早速CDを再生してみる。まずは普段、仕事中に利用しているヘッドフォン(ULTRAZONE「DJ1 PRO」)で試聴する。ファーストインプレッションは、“なるほど、人力テクノとはこういうことか!”という感じ。いわゆるパーカッションを中心に構成された作品ながら、マリンバやヴィブラフォンなどを用いることで、ちゃんとメロディーもある(収録曲の中には、グレイトフル・デッドのジェリー・ガルシアがギターで参加している作品もある)。とはいえ、聴きどころはやっぱり打楽器乱れ撃ち。DAWでクォンタイズをかけたものとは違うわずかな揺らぎと複雑なリズム。これらが幾重にも重なりあってポリリズムを生み、人間の内面からトランス状態を引き出してくるかのような錯覚を受ける。それはフロアで聴くテクノのそれと同じであり、もしくは「組太鼓」を耳にした時の感覚にも近い。

そしてこれをいよいよオーディオセットで聴くことにする。今回用意したのは、前回編集長がレビューの際に利用した機材と同じ、mhi(musical heart instruments)の「Evidence MM01A」と、ラックスマンのアンプ「SQ-N100」およびCDプレイヤー「D-N100」。

ここ数年は、ヘッドホンの密閉された世界の中で主に音楽を楽しんでいたこともあり、実際にこのシステムで音を聴くと、空気感、臨場感がぜんぜん違う。目を閉じれば、目の前にリズムを打ち鳴らしているタブラ隊の音の壁が現れる。そして中央付近にはコンガやボンゴも。1曲目「Sweet Sixteen」前半のメインフレーズを叩くヴィブラフォンも響きに濁りはない。

さらに好みのイコライザーセッティングと濃いめに味付けされたヘッドホンの組み合わせのためにほとんど聞こえなかった、もしくは潰されていたような微かな音(たとえば、膜鳴楽器のヘッドと手との間で生じる摩擦音など)までも、エビデンスのスピーカーとラックスマンの組み合わせは忠実に再現してくれた。入手したてのCDや音源を楽しむのはもちろんだが、この組み合わせなら、すでに何度も繰り返し聴いてきたお気に入りのCDや楽曲を改めて再生してみたらいいかもしれない。それはまた違った音に聴こえるはずだ。

生の楽器の生き生きとした表情、艶を取り戻してくれるシステム。2本のスピーカーながらここまでの音空間を演出できるのは、これまでヘッドフォン環境だったからか、もしくはピュア・オーディオの価格ゆえの性能か。そしてこの臨場感をたとえるのに最適なフレーズを見つけた。“オーディオ界の『アバター』”。もちろんいい意味で、である。

◆Evidence MM01A詳細ページ

◆Diga Rhythm Band『Diga』CD情報

BARKSオーディオ

◆スピーカー:mhi(musical heart instruments)「Evidence MM01A」

◆プレーヤー:LUXMAN「D-N100」

◆アンプ:LUXMAN「SQ-N100」

◆スピーカーケーブル:SUPRA「CLASSIC 6.0」

◆RCAケーブル:SAEC「SL-2000」