【インタビュー】高野哲、50歳50公演のソロツアー中に語る「自分が書くものは、いつもラヴソングであって欲しい」

7月17日、岩手県は盛岡市のBeOneBoxで高野哲のソロ・ライヴを観た。

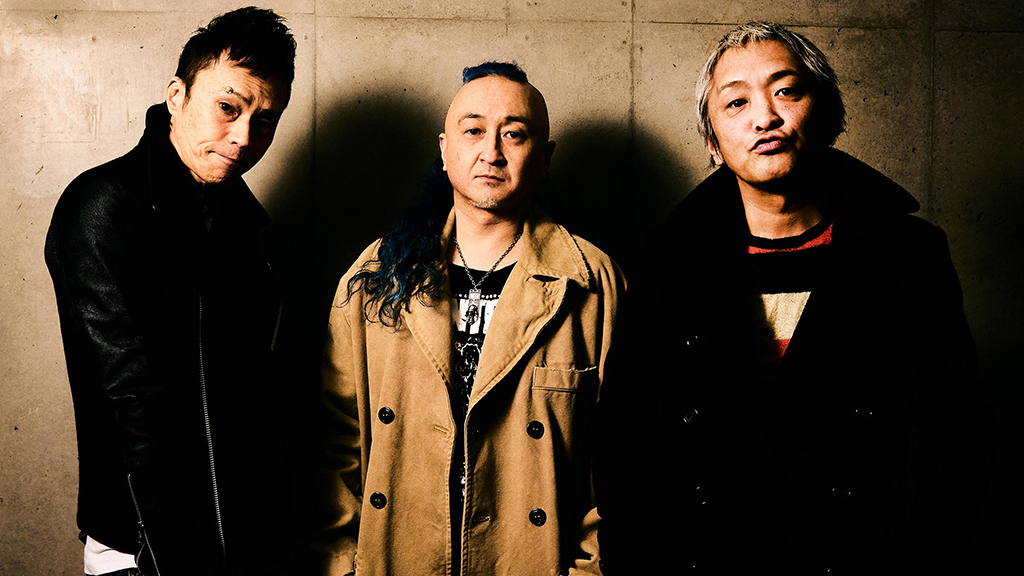

ZIGZO、nil、JUNEJULYAUGUST、THE BLACK COMET CLUB BAND、DISCO VOLANTEといったさまざまなバンドでの活動を並行させている彼は、2022年12月に50歳となり、それを記念して行なわれた生誕祭ライヴでは、上記5組のうちZIGZOを除く4組のバンドのメンバーが入れ代わり立ち代わり演奏しながら各バンドの楽曲を披露するという、実に画期的なパフォーマンスが繰り広げられた。そして2023年の幕開けとともに始まったのは、同公演とは真逆の発想による<高野哲単独行動ツアー50本!~all songs is lovesong~>。そのタイトルが示す通り、完全に単身での50公演を実施するもので、それと呼応するように同じく『all songs is lovesong』と題されたソロ・アルバムの発売を4月に挟みながらツアーは続き、筆者が目撃した盛岡公演をもって全50本のうち37本を消化することになった。

前述のソロ・アルバムを軸としつつ、随所に各バンドの楽曲を織り交ぜながら披露されたこの夜のステージは、約2時間に及んだ。それを通じて改めて実感させられたのは、演出も装飾的な音もまるで伴わない状態で吐き出される彼の“素”の歌声の生々しい説得力の強さであり、アコースティック・ギターの弾き語りという演奏形態から想像されがちな繊細さとは一線を画す、暴発寸前のようなエネルギー、エキサイトメントの高まりに同調しながら加速していく鼓動をそのまま体現したかのようなビート感だった。また、彼自身と盛岡という土地との親密さが感じられる瞬間もたびたびあり、結局は各地の“人”との繋がりが、彼にこうした旅を続けさせているのではないかとも感じられた。

このツアー自体は7月30日、東京は渋谷・PLEASURE PLEASUREでの公演をもって全50本中の40本目を迎え、そこでひとつの区切りに至る。しかしそこで流れが途切れるわけではなく、彼はここまでの過程で得たものを体現するかのごとく次なるソロ・アルバムの制作に入り、その録音作業完了後にふたたびロードに出るのだという。そんな終わりのない旅の途中の心境を聞くべく、盛岡公演の翌日、現地にて彼に話を聞いた。

◆ ◆ ◆

■50歳の時に50本やったというのは

■自分の記憶にも鮮明に残るはず

──50歳で50本。とても明快なコンセプトではありますが、こうしたツアーを実施しようと思い立った経緯から聞かせてください。

高野:単純に、これを機に何かやりたいというのがまずあって。さすがにこの年齢になってくると、ふと“あと何回ライヴが出来るのかな?”とか考えるようなことがあるんです。そこでとにかく印象に残ること、自分自身の記憶にも残るようなことをやっていきたいという気持ちが強くなってきて。で、やっぱり数字ってわかりやすいじゃないですか? “50歳の時に50本やった”というのは自分の記憶にも鮮明に残るはずだと思えたんですね。ただ、実はCHABO (仲井戸麗市)さんも50歳の時に50本やっていて、それが“よし、ひとりでワンマンを50本やろう”と決意する理由のひとつにもなったんですけど、CHABOさんの場合はバンド形態でのライヴも含まれていたってことに後から気付かされてて、“俺、ホントに大丈夫?”と不安になったりもして(笑)。だから正直な話、このツアーを始める直前あたりは“自分ひとりで50本もつのかな?” “やめとけば良かったかも”とか思っていたんです。

──ツアー開幕前から後悔が始まっていた、と(笑)。

高野:去年の12月、リキッドルームで各バンドのメンバーたちが入れ代わり立ち代わりいろんな曲やるという趣向のライヴをやって、あれについては面白い企画になったなという手応えがあったんですけど、それが終わって“ああ、来年はひとりだぞ”と思った途端に、気が重くなっちゃって(笑)。それで実際にこのツアーが始まってからは、1月は敢えてnilの曲だけ、2月はJUNEJULYAUGUST、3月はTHE BLACK COMET CLUB BANDの曲だけをやるという流れでライヴを重ねてきたんですけど、結果的にはそれが自分を振り返るいい機会になって。4月にはアルバムが出たから、そこからは一気にアルバム中心の内容に切り替えていったんですけど、そういった流れも自分にとっては良かったのかもしれない。その流れ自体は、単なる思い付きでしかなかったんだけど(笑)。

──ソロ・アルバムを出すことと50本やること、頭の中にはどちらが先にあったんでしょうか?

高野:同時進行でしたね。50本やるとなったら何が必要だろうか、と考えた時に、バンドのみんなで作った曲をひとり用にアレンジするのもいいんだけど、ひとりだけで完成されてるもの、ちゃんと自分だけで再現出来るものを制作して、それを披露するのがいいんじゃないかと思えて。ソロ・アルバムとはいっても、ミュージシャンを集めて作るパターンもあるじゃないですか? 俺はそうじゃないものにしたかった。一応、頑張ればドラムから何から出来なくはないから、いつか全演奏を自分でやるソロ・アルバムも作ってみたいと思ってるんですけど、まず今回は“アコースティック・ギターと歌だけ”というスタイルにこだわってやってみよう、と。音源を聴いてから会場に来てくれた人が、ギャップを感じないものにしたいというのもあったんです。

──哲さんのイメージとして、いろいろな“人”と一緒にやることを何よりも好んでいるように思えるんですが、この形態ではある意味、それを拒絶しているわけですよね?

高野:確かに。でも実際、ひとりでステージに立ってる感覚ではないんですよね。たとえば音響さんとか照明さんについても、自分の信頼してる方と一緒に廻るというパターンもなくはないけど、今回は基本的にはその土地の、そのお店の方と一緒にやっていて。だから慣れ親しんできた人もいれば、はじめましての人もいる。そんな人たちとやりとりをしながらゼロから作っていく感じだから、ひとりだけでやってる感じはそんなにはないですね。ステージ上に居るのが自分ひとりではあっても。

──そうした“ひとりツアー”のいちばんキツいところというと?

高野:とにかく俺の場合、退屈な時間が嫌で。だから本番前とか終演後の楽屋でのひとりの時間が嫌だなあというのはあります。しーんとしてますからね、バンドの時とは違って。でも、キツいというのとは違うかな。もちろん50歳なりの蓄積疲労とかもあるにはあるし(笑)、若い頃にはなかったような感覚もある。たとえば「今日はすごくいいライヴが出来たな」みたいなことを、お店の人や各地の友人との会話とか、お客さんの笑顔とかを通じて実感出来る時は、疲労感があってもまったく辛くないんだけど、なんかときどき、すべてを自分で背負ってるというような感覚に陥ることがあるんですよ。ライヴの良し悪しの問題とは関係なく、おそらく精神的な疲労が溜まってる時にそう感じちゃうのかな。そういう時は、自分でやりたくて始めたことなのに“あと何本あるんだ?”みたいな気持ちになることも……なくはないですね(笑)。

──体力的、気分的なバイオリズムのあり方によって、同じことについての感じ方が違ってくることもあるわけですよね。しかも哲さんの場合、基本的にライヴにおいてセーヴするということがないじゃないですか。

高野:セーヴは……出来ないですね(笑)。たとえば1日20曲をフルで歌うとなれば、ライヴが3日連続の場合は60曲歌うことになるし、リハーサルも含めればそれ以上の曲数になる。さすがに俺もこれまでの経験から、どうやったら自分の身体をコントロール出来るかも自然にわかってきてるし、“そこまで全力でやると逆にお客さんには届かないよ”というのも身体が覚えてるわけです。ただ、そうやって自然に対応出来てる部分はあるはずだけど、セーヴするというのは自分には出来ないことかもしれない。

──なるほど。盛岡はすでに今回のツアーでは二巡目ということになりますが、他にもいくつかそういう土地がありますよね。いわば各地にある基地を軸として廻りながら新たな領域を耕そうとしているという感じなのかな、とも思ったのですが。

高野:そんな感じではありますね。たとえば50本もやるんであれば、全国47都道府県という組み方も出来なくはない。ただ、まだコロナ禍の影響みたいなものが完全になくなったとはいえないこの状況下、地方によってはいまだにいろんな問題もあるし、そんな中で週末を中心に全国ツアーを組むというのはかなり難易度の高いことでもある。もちろん平日にやってもいいんだけど、街によってはまだまだ集まりにくかったりもする。そうなってくると観に来てくれる人たちにも負担をかけてしまい兼ねない。だから今回は、これをこの先に続けていくためにも、いくつかの基地を中心に展開していく、という感じにして。まったく初めての街、バンドでも行ったことがなかった街というのは、弘前ぐらいかな。

──昨今は会場探しが大変という問題もありますよね? ただ、こうしたミニマルな形式のソロ・ライヴをやれる場所というのは、意外と思いがけないところにもあったりします。

高野:そうなんですよね。コロナ禍で動けなかったバンドたちが一気に動いてたりもするから、最近はライヴハウスとかも争奪戦になっていて。それに対して、アコースティックであまり大きくない規模でやれる素敵な店というのは、実はいっぱいあるし。

──そういう意味では状況的にも理に適ったツアーのあり方といえそうですね。実際、アルバム発売後はそれを軸にしたライヴになっていて、昨夜もそうした演奏内容でしたが、アルバム自体の感触というのもライヴを重ねてきた中で変わってきていますか?

高野:最初のうちはアルバムの全12曲のうち6曲をまずやって、中盤に各バンドの曲をやって、また終盤にアルバムからの他の6曲を、という形式でやってたんだけど、ある時思い付いて、アルバムの流れを崩さず、ところどころにいろんな曲をぶち込む形でやってみたらそれが面白くなって、今もそのスタイルでやってるんです。そこで気付かされるのが、ソロの時の自分は言葉がすごくシンプルなんだな、ということで。バンドのスタイルによって言葉選びにも違いが出ていたことを実感させられたんです。確かに今回は、シンプルなほうがいいなと思いながら書いたところもあったんだけど、そうやって曲をごちゃ混ぜにしてみると、すごく“素”の俺が見えてくる。そういう意味でも本当にちゃんとソロ・アルバムになってたんだな、と思いましたね。

──確かにバンドでは、各メンバーの特性も出るようにしたいはずです。

高野:アレンジとか、音色とかもにもね。それがあっての歌詞だったりもするから、そこにあまりにもシンプルな歌詞は乗りにくかったり、“こんなに面白い曲なんだから、言葉でさらにその面白さを引き出したい”と思ったりというのもあった。それに対して、自分ひとりでアコースティックだけでやっていると、ホントに言葉がシンプルになってくるし、難しいことは不要になってくる。それで伝わっていくものがあればいいな、という感じになってくるんです。実際、レコーディングの時もそうだったけど、あくまでシンプルでナチュラルな音と演奏だから、言葉の部分でもナチュラルなものというか、単細胞な自分が出てくるところがあって(笑)。深く考えてようやく出てくるようなものじゃなくてね。ぼーっと空を見ていて“ああ、空が青いなあ”と思ったら、それをそのまま書いてるわけです。そのほうが自分としては風景を残せてる感じでもあるし、それでいいんだな、と今回は思えてる。もちろん、この先はどうなるかわからないですねどね。