【インタビュー】ACIDMAN、大木伸夫が語るフェス<SAI>の真相と深層「音楽と宇宙は一緒なんです」

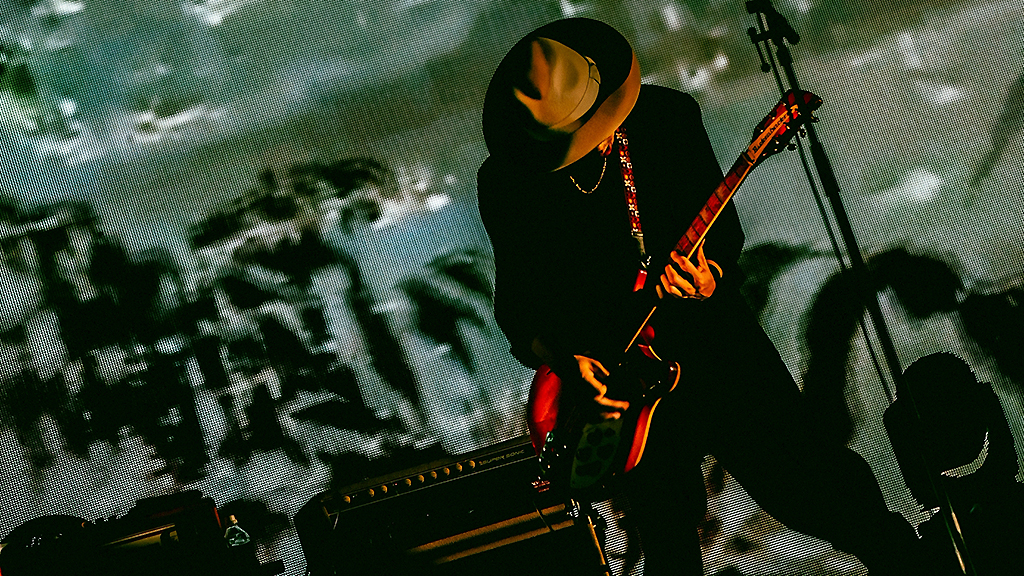

ACIDMANが11月26日、『ACIDMAN presents「SAITAMA ROCK FESTIVAL “SAI” 2022」 Live & Documentary FILM』をリリースした。同映像作品は1年前の11月26日および27日に地元・埼玉県のさいたまスーパーアリーナにて実施されたロックフェス<ACIDMAN presents「SAITAMA ROCK FESTIVAL “SAI” 2022」>を収録したものだ。

結成25周年/メジャーデビュー20周年を記念して開催された<SAI 2022>は、結成20周年の集大成として2017年に実施された初回<SAI>から2daysに規模を拡大、2日間で約4万人を動員した。映像作品『ACIDMAN presents「SAITAMA ROCK FESTIVAL “SAI” 2022」 Live & Documentary FILM』は、同世代を中心として先輩Mr.Childrenや後輩SiMなど出演18組のMCを含む2日間の舞台裏やインタビューを収めたドキュメンタリー映像と、両日トリを務めたACIDMANのライブパフォーマンスをノーカット完全収録。あの日の感動が蘇る。

BARKSではACIDMANのボーカル&ギターにして、<SAI>総合プロデューサーの大木伸夫に、歴史的イベント<SAI 2022>とは何だったのか、今改めてじっくりと話を訊いた。

◆ ◆ ◆

■当日の記憶があまりないんです

■映像を観て“この人すごいな”って(笑)

──前回の<ACIDMAN 2nd ALBUM Loop再現 TOUR “re:Loop”>インタビュー時に、ちょうど『ACIDMAN presents「SAITAMA ROCK FESTIVAL “SAI”2022」Live & Documentary FILM』の編集作業中ということでしたね。完成した映像作品を拝見して、<SAI 2022>がACIDMANならではのとてもいいフェスだなと思うとともに、観客の方のコメントなどからもバンドの25年間という時間の濃さが感じされて、ぐっとくるものがありました。

大木:そうですね。あのお客さんたちのコメントのシーンには、今回は特に涙が出てきたというか、編集段階から堪えられないものがありましたね。そこには嬉しさと共に、その人の人生を感じるというか。映像を観ながら、“きっとこの人はこういう人生だったんだろうな”とか“たぶんACIDMANに出会った頃は学生で、今はお父さんになっているんだな”とか“こうやっておっさんになるまで俺らのことを好きでいてくれたんだな”とか、胸にぐっとくるものがあって。ずっとそういう感じで泣いてましたね。

──コメントの多くが、学生時代から20年以上、ACIDMANと一緒に歩んできた方たちで。“ACIDMANが縁で結婚しました”とか、“生まれた子どもに<SAI>にちなんだ名前をつけました”とか、逆に“ACIDMANがデビューした年に生まれました”とか、幅広い世代が会場にいて。それぞれの人生の傍にACIDMANというバンドがいるということを感じます。

大木:ありがたいですね。もちろんそんなつもりでバンドをやっていないですし、そこまで誰かの責任を負いきれるとは思ってはいないんです。でも、長く続けていくっていうのは、そういうことなんだなって。音楽というのはそのくらいの力があるものだなって改めて気合いが入るというか。もう一回背筋をビシッと正さなきゃいけないなというのは、観ていて思いました。

──映像作品として完成した本作を観て、改めて気づいたこととか、より印象深くなったシーンなどはありますか?

大木:実は、まだ一回しか観てないんです。11月24日と25日に映画館で先行上映会を行うんですけど(※取材はその数日前)、そこでお客さんと一緒に観ようと思っているので。軽く編集をしたものを観て、完成後に一通りチェックをしたくらいで、完パケてからはまだじっくりと観てないんです。なので、ディテールは覚えていなくて。…でも、間違いなく自分はそこにいたんですけど、観ていると自分のような気がしないんですよね。“この人すごいな”って客観的に観ていた感じで。

──なるほど。

大木:“この人、いろんなところに気を遣って、いろんなアーテイストと友だちで、自分でもバンドをやってて、すげえ疲れてるだろうな”って。…冷静に考えると俺なんですけどね(笑)。もちろん現場ではいろんなことに気を遣っていたけど、その瞬間をめちゃくちゃ楽しもうとしていたから、当日の記憶っていうのがあまりないんですよ。それを映像として改めて俯瞰で観て、“頑張ってる人だな”っていうのは思いましたね(笑)。

──“<SAI>というフェスが、どういうものか”をバンド視点で追っていくようなドキュメンタリーになっています。3人ともずっと動き回って、アーティストはもちろんスタッフのことをケアしたり、いろんなところに気を配っていて。“フェスの舞台裏で主催者は、こんな動きをしているんだな”というのが映像からわかる内容にもなっている。

大木:そうですね。朝イチで会場に入って、出演者が会場入りしたら顔を出すというのもそうだし、ステージ袖に張り付いてライブを観たり、お客さんの入りを客席側からたり。会場外のけやき広場だけはスタッフに任せましたけどね。

──全アーティストのライブをすべてステージ袖で観ていたんですか。

大木:そうです。フェス主催者って、ステージの頭と終わりだけ顔を出すパターンが多いと思うんですけど、僕の場合は、なによりライブが観たいんですよ。そのアーティストのステージ尺を全部観たい。1分1秒も逃したくないというか。それは前回もそうで。二回だけ席を外したんですけど、それは客席からステージを観たかったから。たしか、MAN WITH A MISSIONとELLEGARDENのときだったかな。そのときは曲中に動画を撮りながら客席のほうに出て行って、“この瞬間を絶対俺は忘れないぞ、絶対忘れないんだ”って言いながら観てたのに、それから数ヶ月後にはもうすっかり忘れてたりするんですけどね(笑)。

──ACIDMANは結成26周年目の2023年もご多忙でしたから。

大木:だから、改めて映像で観て、“すごいな、本当にこんなに人を集めたのかな”って今でも信じられないんです。“これだけのアーティストを僕が呼んだのか?”みたいな?マークが取れないし、すごい人たちを目の当たりにしてるなという客観視もあって。昔からの友だちにもたくさん出演してもらったんですけど、“お互いに歳もとったけど、まだこういう場所でやれているっていうのはすごいよな”とか、しみじみしながら観てるという感じですかね。

──ラインナップも同世代のバンドがほとんどですし。

大木:それを基本軸にアーティストを呼んでいるので。僕がフェス屋さんでフェスを生業にしているとしたら、フェスとしては新陳代謝していかなきゃいけないんでしょうけど。でも僕はフェス屋さんじゃないので、そこでビジネスをしようという発想じゃないんですよ。仲間たちを招き入れて、もちろん若いバンドも呼んだりしつつ、というのが一番美しい形かなというのはありましたね。

──ACIDMANと同世代の25周年を迎えるようなバンド勢がこれだけ多く第一線で続けていられるのはなぜだと思いますか?

大木:それは俺もよく思うし、いろんな人にも聞かれるんですよね。

──メンバーもあまり変わることがなく、活動を止めることもなく、それぞれの道を追求している感じがありますよね。

大木:共通点としては、大きなヒット曲もないんですよね。ひとり勝ちした人がいないというか。それのような気がしているんですよね。

──ピークを作らないから浮き沈みがないというか。

大木:誰かがどーんと圧倒的に売れていたりしたら、たぶんバランスが崩れちゃうのかな…わからないんだけど。ヒット曲がないことはいいことじゃないし、みんなヒットを目指しているとは思うんだけど。中途半端な成功だから、みんなまだまだって気持ちで頑張り続けてるのかもしれない(笑)。

──そんなことは。

大木:フェスの存在も大きいのかもしれないですね。僕らがデビューをした2000年前後から大きなロックフェスが始まったんですけど。僕ら世代のバンドが世の中に出てきたとき、同じようにフェスも生まれて。そこに出演することでコミュニケーションを取ることができたり、コミュニティとしての刺激があった。だから、たとえば解散しそうなときも、どこかのバンドが支えたり、話を聞いたりすると、“悔しいからまだバンドをやめたくない”となったり。同世代ではDragon Ashが圧倒的に抜きん出ていたというか、僕らの学生時代からシーンのトップを走っていたんです。でも、今、その彼らと友だちでいられるというのも不思議なんですけど。それが自然とつながったのってフェスの現場だと思うんですよね。